原创 十一年过去,为什么我们还在看《奔跑吧》?

《奔跑吧》从一档综艺到“国民综艺”历经了哪些变革?

“今年的《奔跑吧》会撕不撕?我已经迫不及待了!”

“这阵容,能不火吗?”

“内娱第一高奢综艺来啦!”

“别吵了,我只看《奔跑吧》,这么多年每一集我都不落下。”

昨天,《奔跑吧》13的官宣一下子登上了热搜榜,挂了大半天。尽管节目尚未开录,网友们的讨论已经热烈非凡。有期待新MC的加入,也有忐忑的声音;有对节目组能否带来新花样的期待,也有对“兄弟团”能否继续创造精彩化学反应的争议声。

作为已经延续了11年的综艺,它每一季都成了全民讨论的热点。“顶流”待遇的背后,反映的正是《奔跑吧》如何在多变的综艺市场里稳住位置,面对观众对“审美疲劳”的批评,如何不断推陈出新。

《奔跑吧》自诞生以来,在中国真人秀综艺史上走过了11年的风雨。从节目类型到综艺的形式,一切都发生了巨大的变化。而要保持在这个市场中占有一席之地,节目不仅要满足观众口味的变化,还得创造出与众不同的内容,才能让自己不被淘汰。

“审美疲劳”是目前综艺节目面临的最大挑战。《奔跑吧》始终能保持较高的热度,部分原因在于其总是及时调整内容。早在2019年,《奔跑吧》的总导演姚译添就曾说过:“观众的文化水平和审美不断提高,创作也要做出更高要求。”

《奔跑吧》这档节目在主题上不乏创新。从最初的娱乐性强的游戏策划,到如今更加注重社会性、互动性及国际视野的主题。每一季的主题都更贴近现实,与社会热点紧密相连,也因此吸引了大量忠实粉丝。

《奔跑吧》最具标志性的环节“撕名牌”,也面临着如何创新的问题。为了避免“雷同”,每一季的“撕名牌”环节都会进行调整和创新,打造了多个让观众铭记的经典瞬间。无论是金叶子游戏还是30秒极速切换的撕名牌攻守战,都是节目组为满足观众期待的创意之举。

除了内容创新,如何保持观众的注意力也是一大挑战。在短视频和直播的冲击下,综艺节目如何在有限的时间内让观众保持关注,是所有创作者需要解决的难题。《奔跑吧13》采取了“轻装上阵”的策略,去掉冗余内容,回归最纯粹的内容表达,让每一集都尽量保证质量,减少无关内容的出现。

《奔跑吧》这档节目之所以能成为“国民综艺”,并不仅仅是因为它的收视和流量。在引领文化潮流的同时,它更像是一个文化符号,成为了很多人心中的时代印记。《奔跑吧》不仅关注娱乐性,还在与观众的共鸣上做出了精妙平衡。

从“垃圾分类”到“人生档案馆”,节目涉及到的社会话题都让观众在笑声中感受到现实的深刻。其不仅传递了娱乐,更关注当下社会问题。像“谣言与真相”这类节目,深入探讨信息传播的真假,也与社会的现状紧密契合。

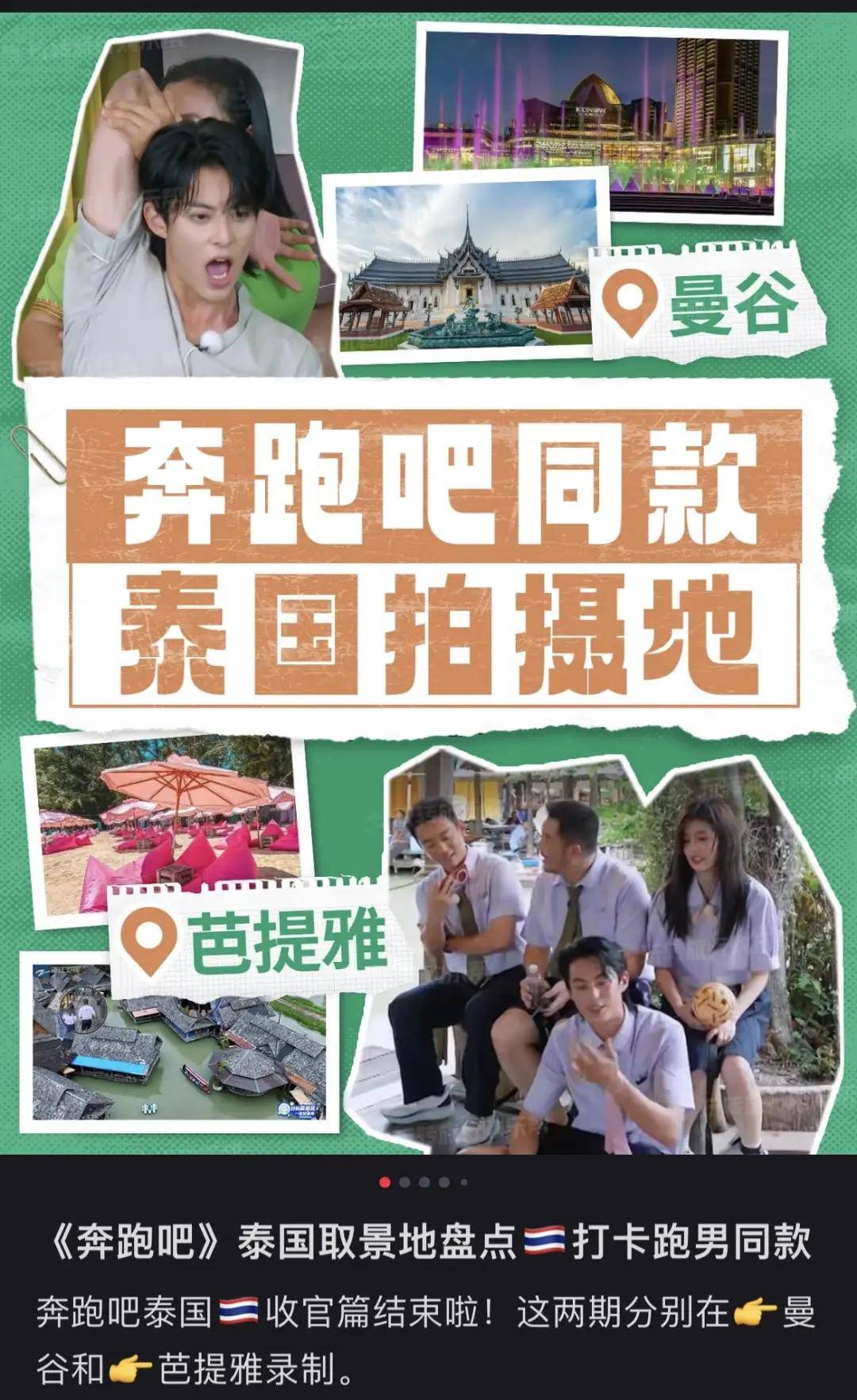

《奔跑吧》不仅关注社会热点,也把目光投向国际化。在《奔跑吧5》中,节目通过重新演绎《黄河大合唱》,自然地将爱国主义教育融入其中;而在《奔跑吧12》中,节目将镜头对准匈牙利,让观众体验异国风情,展现文化交流的使命。

因此,《奔跑吧》之所以能够跑了10年依然保持活力,并非一蹴而就。这是因为它始终在持续创新,不断适应市场变化,同时通过与观众的共鸣,成为了真正意义上的“国民综艺”。

下一篇:这届年轻人,爱上年代剧