原创 《五哈5》王俊凯被“消失”,范志毅熬夜rap,荒诞的综艺谁要看?

前不久,我打开《五哈5》,原本打算轻松一笑,放松心情,愉快地度过几分钟。但还没等笑声浮现,反倒是“职场创伤后应激障碍”先来了一波。当时,我想着应该会有些幽默的片段,带来几分欢笑,却没想到那些熟悉的场景把我的记忆拉回了过去的压力中。

原本轻松的心情,渐渐地被复杂的情绪取而代之。

这一期节目,简直就像是把明星们丢进了一个真人秀的流水线——王俊凯直接“失踪”了;范志毅苦苦熬了整晚录歌;美容环节竟变成了说唱表演。整个氛围,有种让人想笑,却笑不出来的怪异感,还得硬憋着。这荒诞的味道,实在让人不太舒服——现如今的搞笑综艺都变成了这种样子吗?

范志毅那一幕,凌晨两点,顶着黑眼圈,录音棚里和Rap较劲,那时弹幕里飘过的“心疼老范”,我立马就想起自己凌晨三点被甲方摁着改方案的样子。这不就是我吗?那种深深的共鸣感,突然涌上心头。

节目组竟然把63岁的老球员和59岁的老戏骨安排成了“唱跳练习生”。表面上是“挑战自我”,其实内心却是在承受“岁月不饶人”的苦痛,他们几乎耗尽了所有的体力,只为换取那几声勉强的笑声。

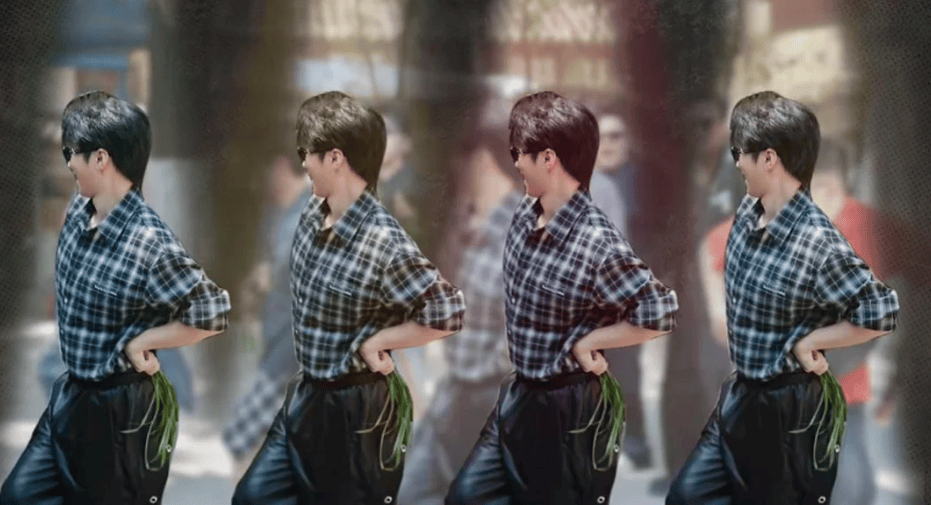

更让人郁闷的,是王俊凯的“查无此人”。他明明背着几百万粉丝,气势汹汹地登场,可做完皮肤检查后,镜头再也找不到他的踪影。在后台花絮里,他独自一人认真编舞,那专注的模样,尽管在剪辑后只保留了短短几秒钟,但却让我印象深刻。

这综艺是不是也开始搞“绩效”了?如果没制造出爆炸性场面,立马就给你“踢出正片”?不就像会议室里那个刚开口就被话题碾过去的小透明吗?

最让人心疼的还是李乃文的那一段。这位老戏骨,镜头前掉眼泪仅仅三秒钟,就能说“来就来”。但这回,却在节奏感上栽了跟头,不断被说唱老师纠正。最扎心的是,节目竟然把那七分钟的“错误集锦”搞成了片头片尾,还特意加上一个“耙耳朵”的歌词。嘲讽感满满,那种调侃几乎把我心里的愤怒拉满。

当“笨手笨脚”成了台上明码标价的笑料,观众的笑声,到底是在捧他的狼狈,还是在自嘲自己有过类似的窘迫?

至于那个离谱的美容环节,简直像是行业异化的缩影。邓超一脸面膜,含糊地问:“真要在这时候,来段唱跳?”旁边的陈赫木然地站着,完全像是被硬拉去做拓展训练的苦力。而节目组的那句“说唱才是男人的医美”,那个理论腔调一摆出来,简直让人感到格外拧巴,满满的强行拼凑感。

翻看一些资料后,我才知道,这期节目在成都录制,竟然只花了两天时间。既要给城市捧场,又得为新歌宣传,嘉宾之间还得不断调和那些磕磕绊绊。那些招商文件里描绘的光鲜绩效指标,转身成了屏幕上拼凑出来的碎片。这种为明星打分的事,实质上和办公室里的“日报”没什么区别,都是在应付。

再看看镜头的表现:王俊凯那五十分钟去哪儿了?粉丝们眼尖,后来挖出了他帮陈赫调整旋律的点滴。可是,当艾福杰尼说出“唱不好甭想收工”时,导演组的选择却异常清晰——他们把范志毅那张写满疲惫的脸拉满整个屏幕。

如今的娱乐圈,就像一个精密的流量榨汁机。只要能激发讨论,带动情感波动的“不易”就被狠狠榨出来,给观众尝个够。直到范志毅因为一声破音,爆笑声响彻全场,我的心口突然一紧。那笑声,根源在哪里?

这不就是让一个已经成名的专业人士放下“专”,赤手空拳进入自己不熟悉的领域,给观众带来一阵笑料而已。它和办公室茶水间的八卦又有什么不同?

最让人寒心的是那句“合理”——演员就是为此而生的,不是吗?但那份“真实”的“哭”难道就是用来揭开自己伤疤的笑料吗?

想想看,综艺的异化,背后有着一条铁链:金主看重数据,制片人减少拍摄时间,导演压榨情绪,而观众则期望看到提炼出来的“真实”。可是,艺人在镜头前那抹崩溃的表情,能看出多少不为人知的心酸?

你看那些卖货主播沙哑着喊“最后一百单了!”那种心力交瘁的感觉,也许和艺人面对镜头时的苦楚,并没有太大差别。当人只剩下几帧画面、几个点击,笑容便变得僵硬,味道也随之改变。

尽管总有人说“别太较真儿”,但当五十三分钟的煎熬被硬塞进正片时,难道背后真的是“好看”在作祟吗?每一秒的录音棚拍摄,烧掉的四位数银两,这些“真实受难”的片段背后,哪一条不是资本精心计算过的买卖?

最令人恐惧的是我们的麻木。当李乃文稍微节奏失误,屏幕上满是“哈哈哈”的笑声,我们的心里是否有过一丝闪念?今天笑台上艺人的狼狈,明天谁会在办公室成为下一个被取笑的对象?

当苦难被消费为一种快感,那份同情也随之被慢慢蚕食掉。最大的讽刺,莫过于那些“不听话”所带来的珍贵“真相”。

记得王俊凯在某个MV环节弹奏钢琴的那段吗?节目组只给了十秒钟,而那几秒钟流淌出的和弦,远比那些被安排好的任务表更能打动人心。这就是那种不拘一格、自由随性的瞬间,比任何剧本都更深刻。

《五哈5》这一期,像一面变形的镜子。表面上,它展示的是明星的低谷和荒诞戏码;但背后,却清晰地映射出了每个人在职场中的巨大压力。当整个行业把“煎熬实录”当作流量密码时,观众离开时的疲惫,不禁让人反思:那些看似轻松搞笑的内容,最后伤害的,到底是表演者,还是我们这些观众呢?