原创 今年《歌手》逊色去年?两个投票结果,揭示了真相

如果综艺节目也能够进行MBTI性格测试,那么《歌手2024》显得更像是“外向型综艺”,而《歌手2025》则更贴近“内向型综艺”的特质。它没有过于张扬的个性,却展现了出演者的从容不迫。

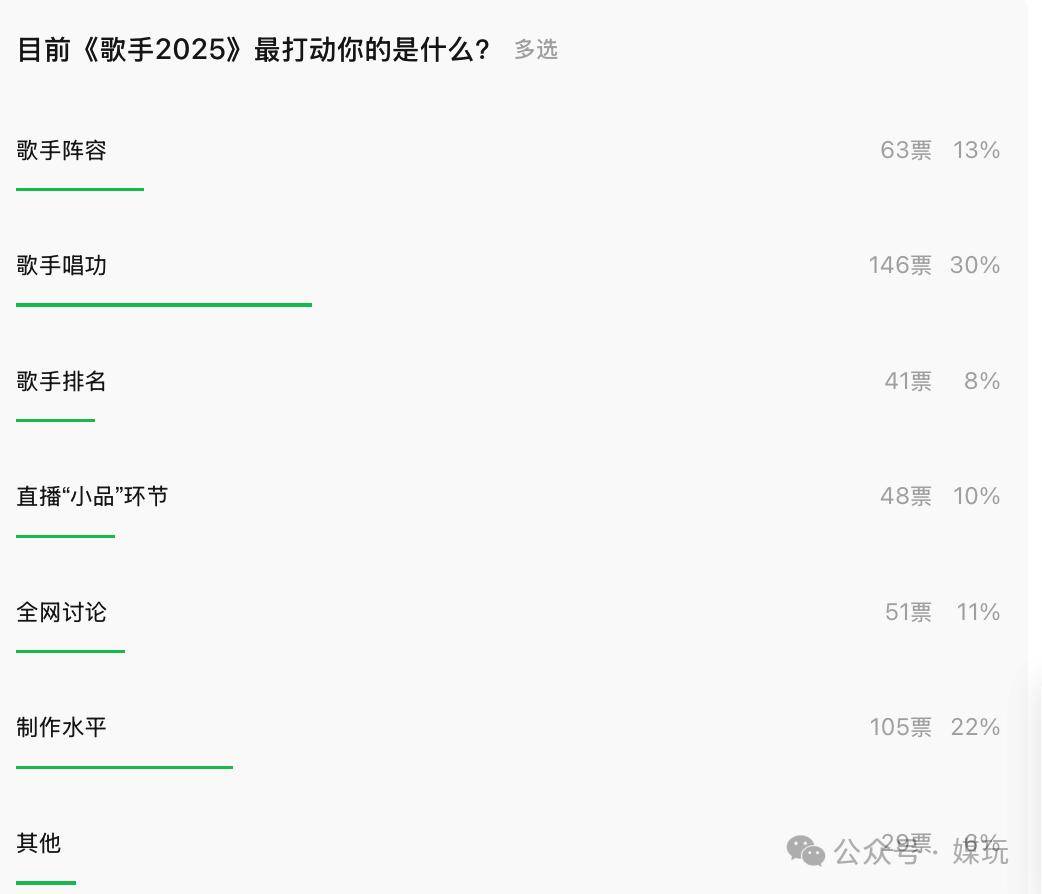

当“第二季魔咒”再次显现,《歌手2025》究竟要如何继续前行?在我看来,这档节目并非不优秀。在之前的几篇文章中,我们进行了群众互动调查,结果显示,观众对《歌手2025》的制作水平和歌手的表演技艺有很高的认可度。

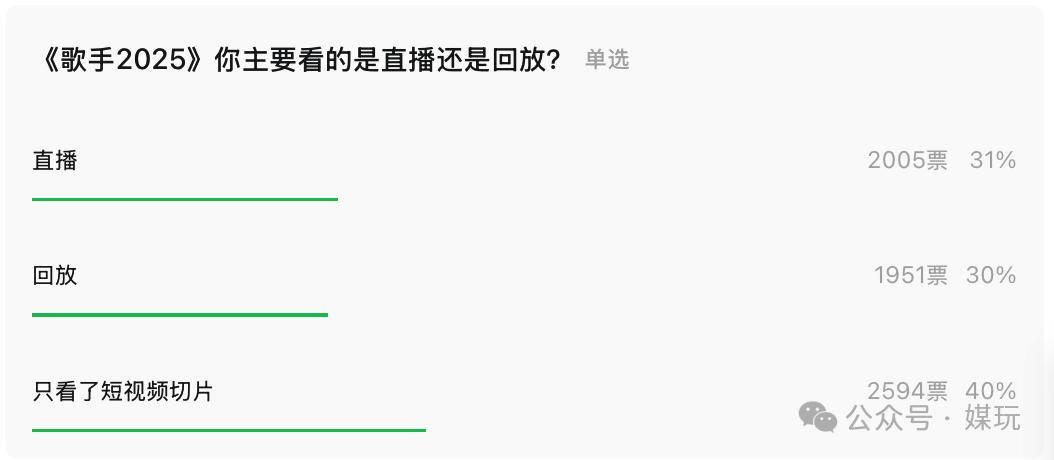

然而,我确实感受到一些隐忧。在前一天的调查中,发现观看直播、回放和短视频的观众各占三分之一,甚至短视频的观看人数还占据了主要份额,这令我有丝丝不安。直播的收视率仅占三分之一,我看到了一种潜在的危机——如果观众不再关注直播节目,《歌手》或将失去其作为广受欢迎节目的灵魂。

那么,如何能够将观众重新吸引回直播呢?我曾试图思考这个问题,却收效甚微,这一重任还得交给真正身处一线的节目制作团队。

我想分享我观看直播的三种体验:

首先是场景感:

观众期待的,是一次可能“失败”的现场表演。这里的“失败”并非贬义,而更接近于“风险性”,比如可能展现出的唱功不足或挑战难度超出预期等因素。在我之前的文章中,有人批评我认为歌手们花费时间准备也是一种错误,实际上我的意思是,直播的精彩之处恰恰在于那些未必完美的、不完全准备好的风险。

接下来是讨论感:

一档节目获得人气,通常伴随热烈的话题。录播节目如《再见爱人》和《一路繁花》亦是如此。林志炫的表演在节目首播后成为讨论的焦点,但或许由于保护歌手的考虑,节目组并不想强调这一点。相对而言,陈楚生的《将进酒》和文化旅游结合的内容被较大程度放大,但这个梗尚待发酵。

最后是全景感:

在之前的录播节目中,全景的概念是将台前幕后尽显无遗。节目通过蒙太奇剪辑法,将1-2天的彩排、准备与候场浓缩为90分钟的精彩片段。然而,直播的《歌手》在时空布局上则完全不同,它跨越整个播出周期。周五晚间的直播仅是观赏的第一步,而更为重要的是这一周内的讨论和预热。

例如,今天是周三,关于本周《歌手》的演出名单和阵容,几乎没有相关讨论的信号,显然这并不是一档希望观众守候直播的节目所应具备的状态。今年,节目尝试增加了直播的参与感,如引入意见领袖的投票权和事后打票机制,但这些技术更新却忽略了与舆论场的互动。只有当舆论场热起来,才能激发观众观看直播的动力。

在此,我也希望《歌手2025》能够迎来一次逆风而行的局面,逐步突破,期盼后期的表现会越来越好!