原创 电子榨菜发了霉:当《桃花坞》不再是你孤独的解药,谁还在买单?

《五十公里桃花坞》第五季,真正的败笔绝非那些艺人迟到早退、表面上的小插曲,而是直击了当代年轻人内心最隐秘的痛:你精挑细选的“电子下饭菜”,竟在瞬间变了味。当万鹏为自保随手一推,蔡文静独自驾车两小时时,这不仅仅是冷漠,更精准地击碎了那些深夜捧着泡面点开综艺,渴望“陪伴幻觉”的观众。

这一季最刺眼的,不光是晃动的画面,更有那人与人之间突然断裂的联系。画面晃动也许只是暂时的状况,但那种人际关系的瞬间崩塌,在这季尤为明显,就像黑夜里突然划破平静的一束光。万鹏、孟子义那种“闪现式登场”,犹如交友软件里一个匹配对象匆匆出现又迅速消失,毫无征兆地反复闪现;许昕中途加入时的局促模样,更像公司聚餐突然闯入的邻部门主管,令人倍感尴尬。

你期待的“乌托邦社交大餐”,最终不过是一盘隔夜拼盘。更荒诞的是,为了拼凑这份割裂感,节目组硬生生塞入了虚假的寒暄,场面宛如相亲角里的客套对白。最让人意想不到的是,那个“毁气氛担当”万鹏竟成了暴露问题的照妖镜。回想选房环节,她抢着挤进3号房,结果让蔡文静独自驾车两个小时,这一幕,比任何剧本都扎心。

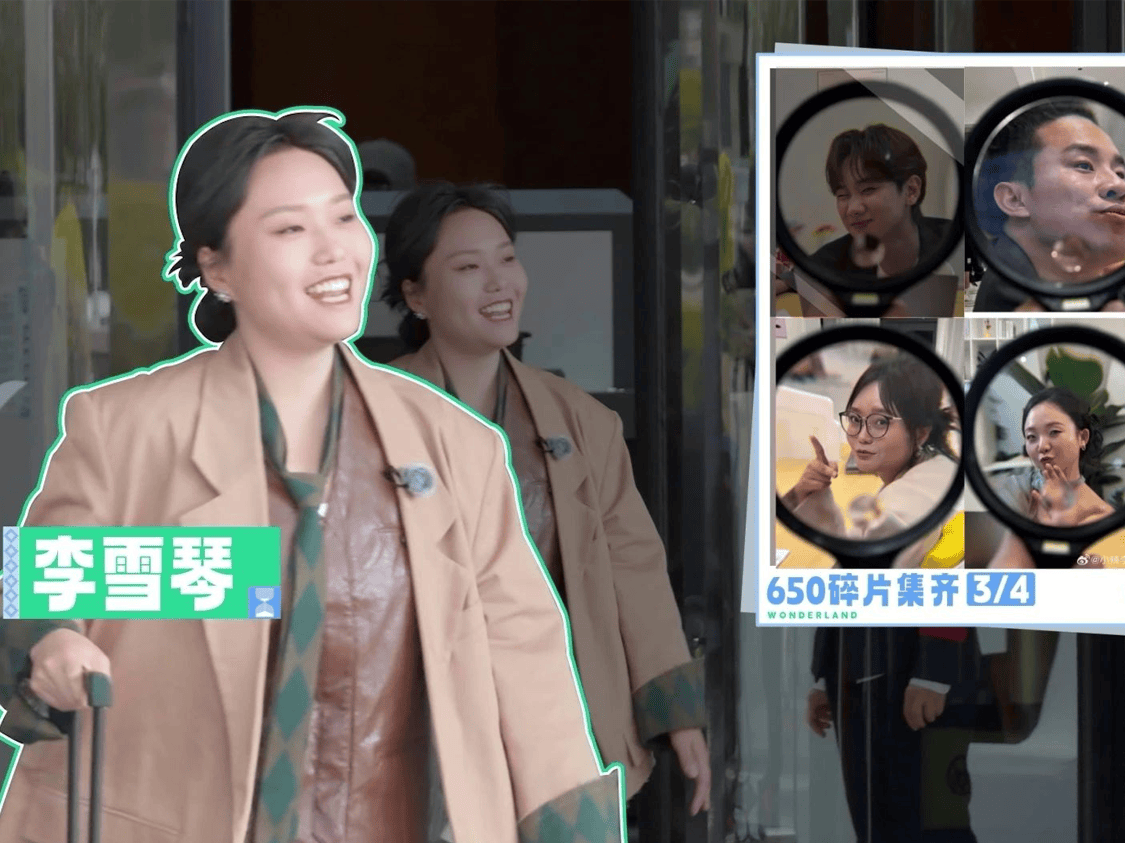

这绝非仅是情商不足,而是节目组选角暴露的致命缺陷:他们错把流量带来的“快餐人气”,当成了慢综艺需要的“文火原料”。观众原本把节目当“电子榨菜”消遣,结果尝到的是塑料片般的违和感,谁还愿意继续为此买单?更令人悲哀的是,老坞民们“集体断电”的景象。看看李雪琴这一季蜷缩角落发呆的次数,那个曾在篝火旁讲冷笑话逗得全场爆笑的“金句输出机”,如今像一部电量耗尽的旧手机。

新坞民“找镜头”写在脸上,老坞民“想下班”刻在眉间——这种“表演式社交”带来的疲惫,是否让你想起被强行拉去KTV团建的那晚?集体活动变成了机械的打卡签到。若深挖根源,节目组暴露的,正是整个行业的“顽疾”。他们把流量明星当成“救命稻草”:明知道宋丹丹那“厉害的嘴”能掌控节奏,汪苏泷能活跃气氛,却仍选择押宝新面孔带来的短暂关注。

这就好比你明知外卖炸鸡只是“一时爽”,不可能“养身”,但那金黄酥脆的诱惑,还是让你甘心付出健康代价。最终呈现在观众眼前的,是破碎零散、混乱不堪的人际局面。流量明星背后的产业链,宛如一台失控的绞肉机。被密密麻麻通告填满的艺人,像深夜直播间里沙哑吆喝的带货主播,连喘息都是奢望。经纪公司将艺人当U盘,在项目间来回插拔,只为快速赚钱。你责怪他们失职?但谁又在养活这条流水线?是热搜榜对明星24小时在线的渴望,还是你我每秒滑动拇指带来的曝光?

重温前两季影像,仿佛观看另一个平行时空。宋丹丹和张翰因“九分钟”争执到凌晨,那种真实摩擦,就像室友为卫生值日争吵后和好;汪苏泷弹琴带唱的场景,像毕业旅行时的珍贵回忆。昔日桃花坞,犹如周末共享厨房,有人把鱼烧焦,有人能救回美味。讽刺的是,这座“世外桃源”的崩塌,正因过度商业化。

你本想看到“有点社恐却依然温暖互助”的治愈综艺,结果呈现的是“人人是顶流却彼此陌生”的虚假组合。就像花大价钱预订私人菜馆,满心期待美味,却端上了流水线加热的快餐,连摆盘都透着敷衍。当大多数综艺都模仿“明星种田”“艺人开餐厅”时,唯独《明星大侦探》火得持久。因为它深耕人物设定,何炅是“智慧担当”,白敬亭是“搜证大王”,撒贝宁偶尔胡言乱语却总能制造笑点。

《桃花坞》失败之处,在于忽略了最基础的经营准则:与其急于扩张和推新品,不如先把明星间的“社交黏性”打牢。别迷信任务设置能救场,越刻意的剧本,伤口越明显。想想强行让社恐人士背负“拥抱陌生人”的任务卡,是多么荒诞?郭麒麟蹲地种菜自然流露喜悦,新嘉宾对镜头念“农家乐真治愈”的提词板,那种假意迅速劝退深夜追剧的观众。

值得警惕的,正是这类综艺精心设计的“情绪陷阱”。它们声称看50分钟就能补充社交能量,但实际上却可能加剧孤独感。当你盯着屏幕上“表演式友谊”,会不会更焦虑?毕竟微信聊天记录可能三天未回。这就像用维生素软糖替代蔬菜,吞下一颗糖就想获得一棵菠菜的营养,显然不现实。

别奢望节目组靠情怀买单。只要“蔡文静被遗弃”的片段能引爆话题,他们就会不断复制,像流量小生的哭戏必买热搜那样套路化。我们愤怒转发,实际上为资本下一次算计添砖加瓦。在这盘馊掉的电子榨菜里,你我既是被动又是活跃的调料。

也许唯一可行的自救,是保持清醒的“反驯化”:看《桃花坞》别当社交教程,而是当做人性观察的样本。把孟子义提名牌包入住民宿那种不协调,当作喜剧来看;把艺人们拼命展现的“集体温暖”,当职场纪录片细细剖析。唯有不再期望代餐补充营养,我们才不会被“情绪维生素”的包装迷惑,浪费时间。

真正值得珍惜的,是那些偶尔流露出的“人味”。当王传君坚持办无人问津的行为艺术展,展馆空无一人时,他轻声说:“原来孤独竟也会长青苔。”这种带瑕疵的生命感,才是电子榨菜里稀缺的维生素,是剧本造不出的真实,是流量时代最奢侈的养分。

你最近用哪档综艺“下饭”呢?