原创 《中餐厅》剧本窘境,岳云鹏违规带款,制作方双重标准遭吐槽

在如今这个综艺节目百花齐放的时代,老牌节目《中餐厅》依然顽强地踏入了它的第九季,虽然它早已不再是当初那颗闪亮的明星。在曾经的岁月里,这档节目依靠“铁打的店长,流水的合伙人”这一公式吸引了无数观众的目光,而黄晓明作为永恒不变的“轴心人物”,也因那句响亮的“我要我觉得”成为了大众文化的代名词。然而,曾经让人津津乐道的“规则”在这一季中被轻易打破,尤其是飞行嘉宾岳云鹏的“破格”登场,让整个节目陷入了深刻的反思。

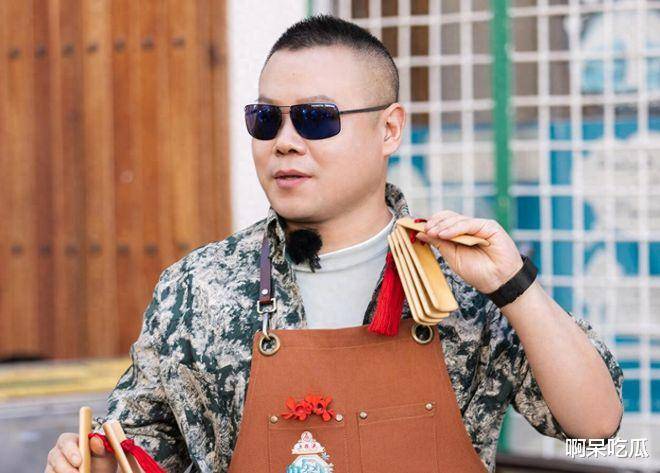

这季节目的核心规则之一,便是“零启动资金”和“当地采购”,本意是让嘉宾们在资金匮乏、物资有限的环境下展现自我应对能力和团队协作精神。然而,这一规则在岳云鹏的登场后,瞬间变得形同虚设。他不仅携带了国内酱料和茶叶,甚至还带来了大量现金,仿佛节目组的严苛规定只是个笑话。当岳云鹏毫不掩饰地坦言带了钱时,黄晓明的反应是讽刺与难以置信的:“怎么可能让你带钱呢?”这一反应,不禁引发了观众的深思:如果规则这么轻易就被打破,那之前所有的“艰难挣扎”又何尝不是一场自导自演的荒诞剧?

在节目一开始,合伙人们为应对“零启动资金”的难题,甚至不得不典当个人物品换取生存资本。这本是一个可以大放异彩、展现明星真实应对能力和团队协作的好机会,然而这场“艰难”的挣扎在岳云鹏到来后,迅速暴露了其表面的虚伪。接着,一台机器人突然出现,发放了九万多的“启动资金”,本该增加挑战的困境转瞬间被解决。这样一来的后果,不仅让之前的紧张气氛瞬间消散,还让观众看到了节目组在规则执行上的“弹性”——只针对常驻嘉宾,而飞行嘉宾则成了“天降神兵”,可以不受任何规则约束,轻松携带关键物资。显然,这种双标操作极大地削弱了节目原本的真实感,让人不禁觉得自己被愚弄了。

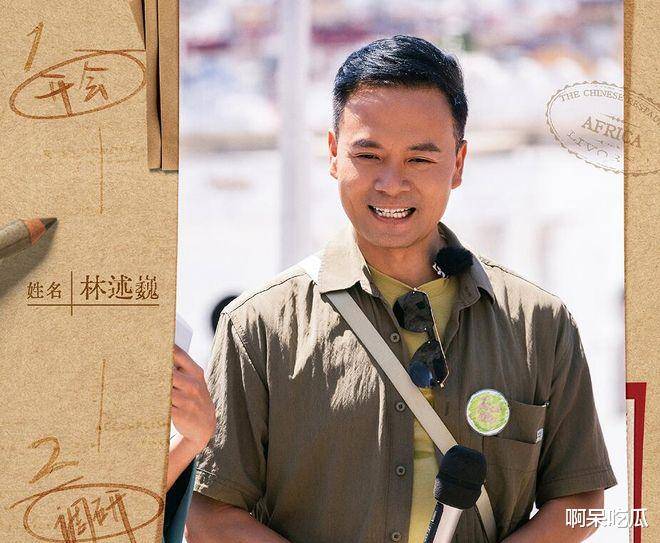

而更让人遗憾的,是节目组对“人”与“食”的深度挖掘的放弃。黄晓明的社交能力、林大厨的专业技艺、姜妍的烹饪热情,这些原本可以成为节目灵魂的“人物”成分,却在剧本化的安排中变得摇摇欲坠。林述巍大厨作为国宴级厨师,其对中华美食的独到见解本应是节目文化推广的核心之一,可是当一切被“设计”出来的情节所遮掩时,观众不禁发问:这些努力背后,究竟有多少是真实的?有多少是演绎的?当黄晓明面对节目组的“剧本指令”时,他那份对经营的焦虑和担当,是否真能传达出跨文化餐饮的真实挑战?姜妍对烹饪的沉浸,是否还能打动人心?

节目之所以能够吸引观众,正是因为它将“人”与“食”的碰撞呈现得淋漓尽致。经营海外中餐厅的挑战本身就足够丰富:跨文化沟通、团队协作、菜品创新与本土化的突破,每一个细节都能展现出极致的故事性与治愈力。然而,这些元素似乎被节目组忽视了,反而陷入了过多“人工”制造的困难和矛盾中。真正的魅力不应是通过强化剧本冲突来拉升话题,而是通过黄晓明在困境中的担当,林大厨在限制下的创造力,以及姜妍对烹饪的真情流露来自然展现节目魅力。

至此,节目的“剧本化”越来越明显,甚至开始吞噬掉了本应保持真实的“灵魂人物效应”。第九季的尴尬,恰恰是老牌综艺节目面临集体性焦虑的缩影:在创意逐渐枯竭的同时,节目组试图通过制造硬性的规则与强烈冲突来吸引眼球,但却因逻辑不自洽和双标操作弄巧成拙。如此一来,观众对节目的耐心也逐渐消耗殆尽,尤其是当那些精心设计的“规则”成为了可随意撕毁的白纸时,节目原本的吸引力便丧失殆尽。

《中餐厅》的初心若尚在,那么是时候将剧本退场,让真实的人和食物重新回归到节目中心。治愈的力量始终来自于真实的烟火气,而非刻意编排的虚假剧情。观众想要看到的,是中华美食文化在异国土地上自然生长的动人故事,而非一场按台本演绎的蹩脚戏剧。如果节目组能够放下强加的设定,回归人物的真实情感与厨房的烟火气,相信《中餐厅》依旧可以找到属于自己的“灵魂”。

在这个时代,我们渴望的,是一场属于美食和人心的真诚对话,而非一场虚假的表演。