原创 《歌手2025》第十期,唱技弱者无忧,缺流量先受限

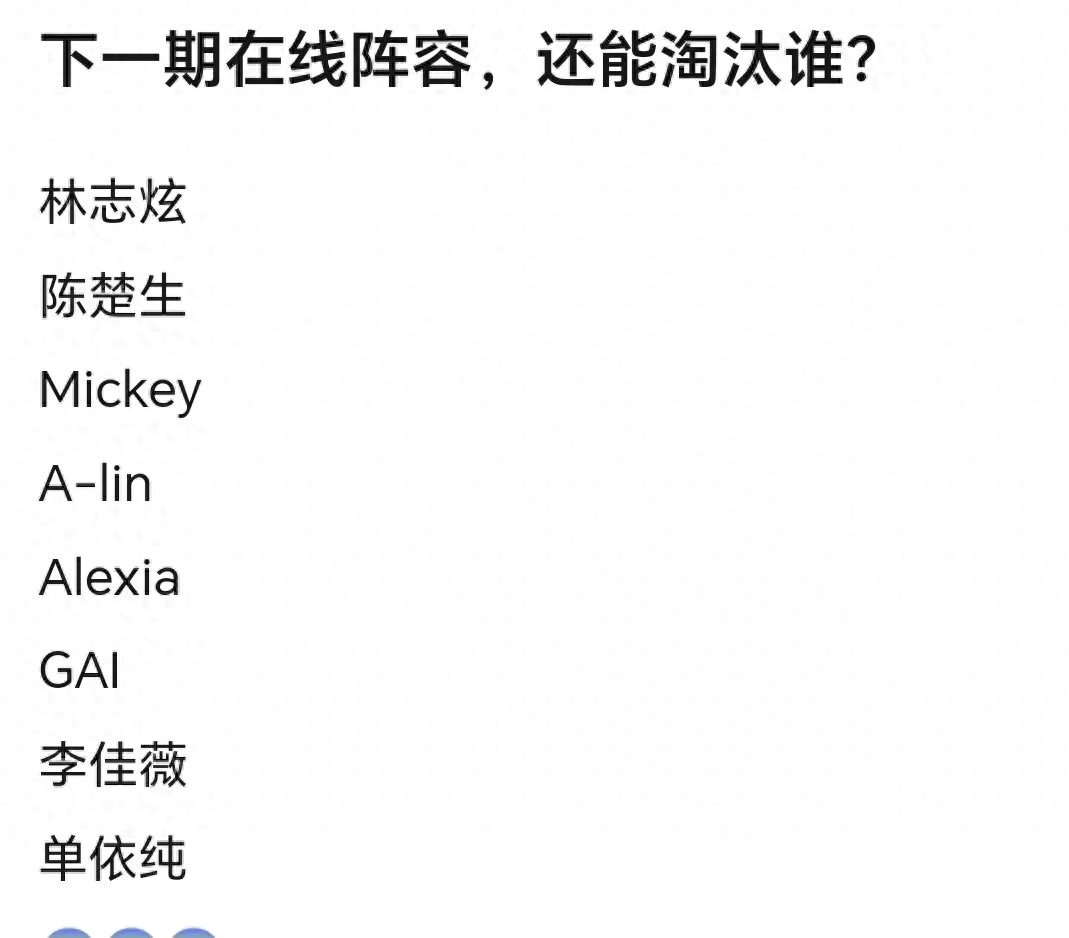

第十期《歌手2025》的参赛名单一经曝光,我第一时间就在群里和闺蜜说:“这次被淘汰的,肯定不是唱得最差的,反而是那种‘没有流量价值’的选手。”

先别急着骂我冷血,听我说完,再考虑要不要diss我。

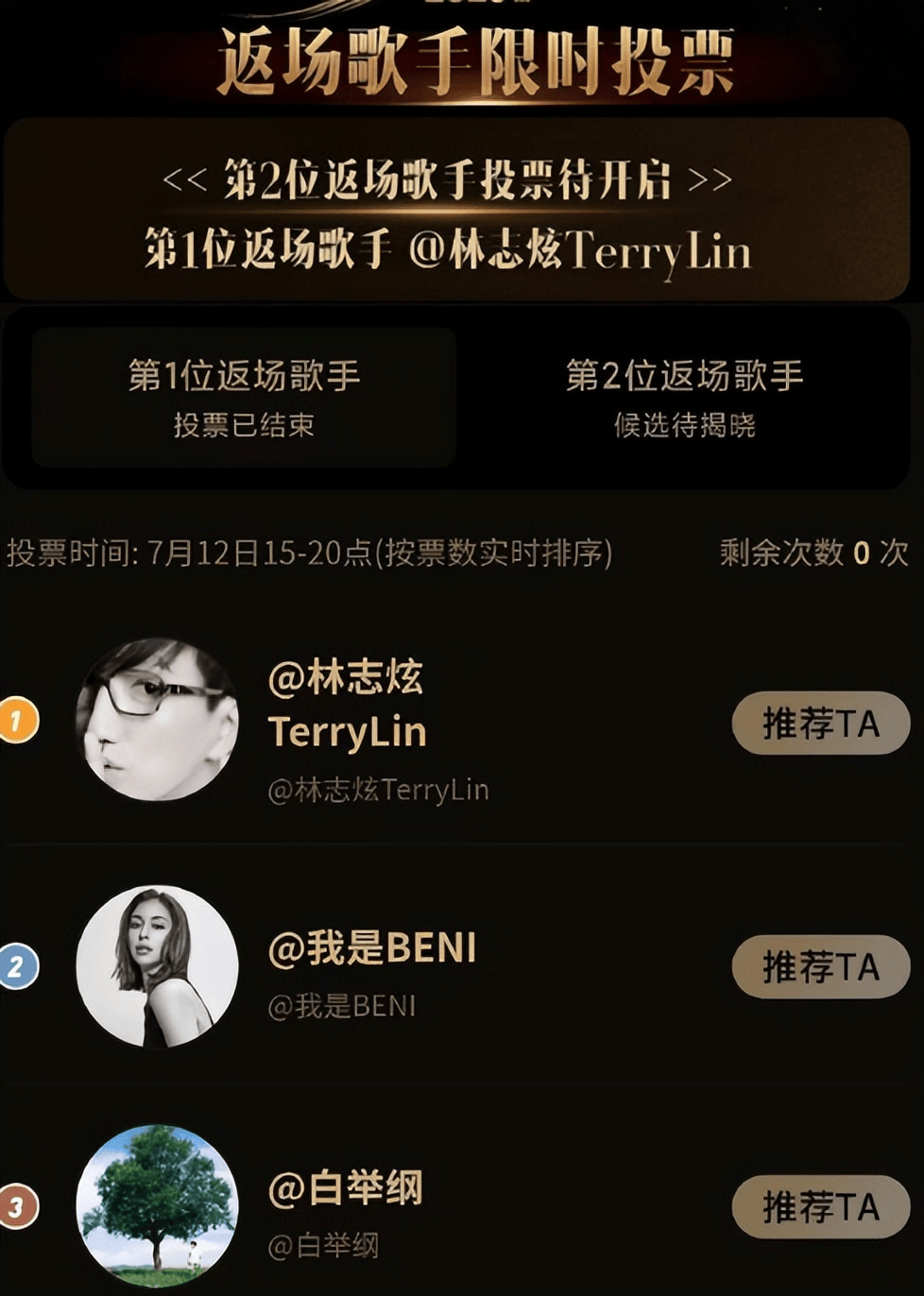

说到林志炫,当我看到他要回归这档节目时,评论区一片“爷青回”的热烈声,我心里却有点不安。难道这档节目真的只靠情怀来晋级吗?

回头看看这一季的前两期,林志炫似乎成了“炮灰”。他唱得稳稳的,却早早地被淘汰。

而这一期,芒果台突然热情邀他回归,给我的感觉就像把他当作“工具人”了——让他留几期,给节目撑撑场面,接着再找个机会把他打发走。那种心思,似乎都快透过屏幕蹦出来了。

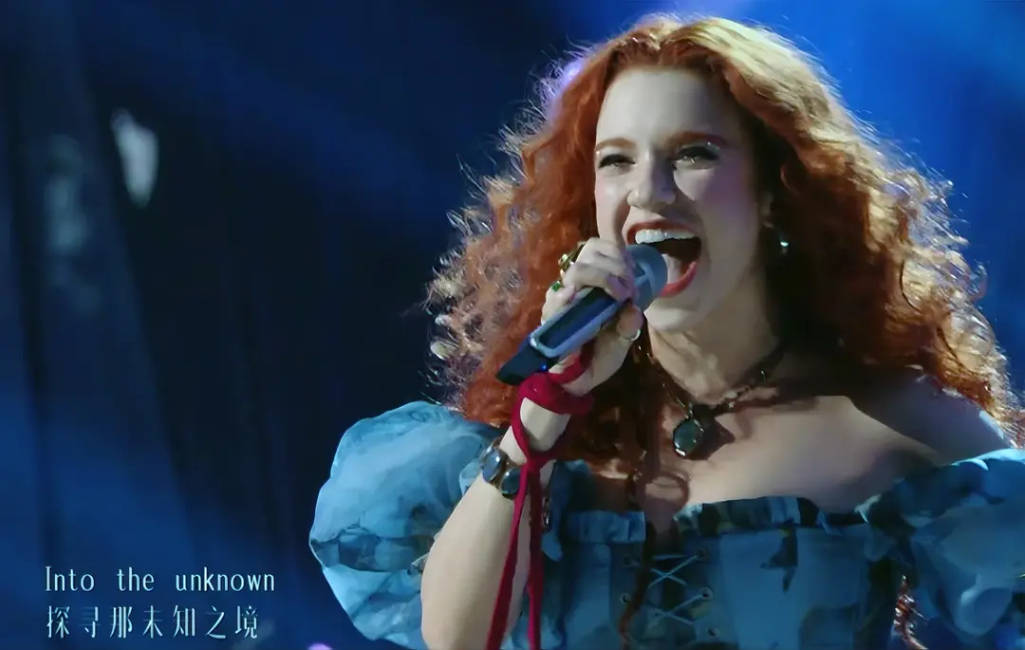

接着是Alin的加入,原本神秘的角色变得愈加引人注目。网友们纷纷称她为“歌王候选人”,可是我忍不住翻了个白眼。

大家别忘了,节目中那些非首发阵容的选手,哪一个能拿到歌王的头衔?

Alin不过是节目组投放的一颗“鲶鱼”,把原本平静的局面搅得七零八落,让首发选手们开始心慌。她像是一支盛放的烟花,绚烂了一瞬,最终不过是为别人铺平了夺冠的道路。

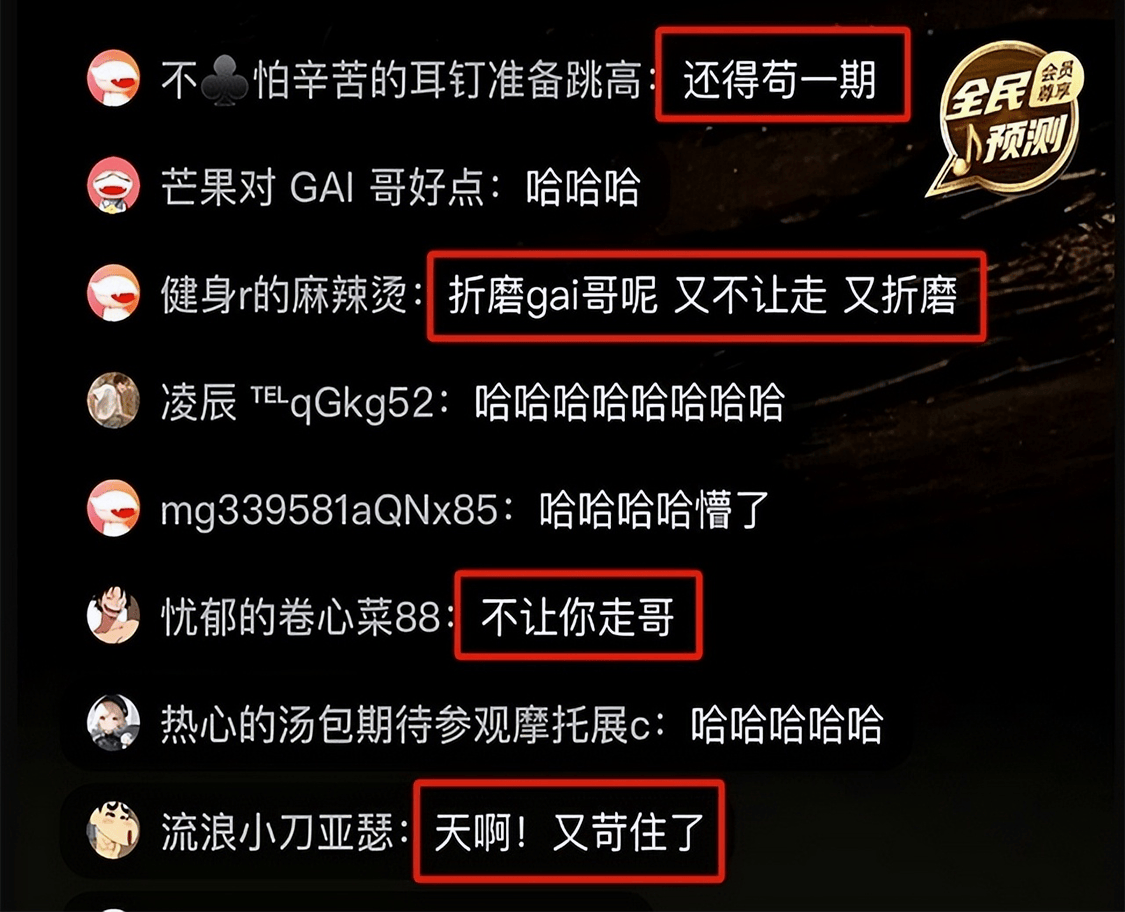

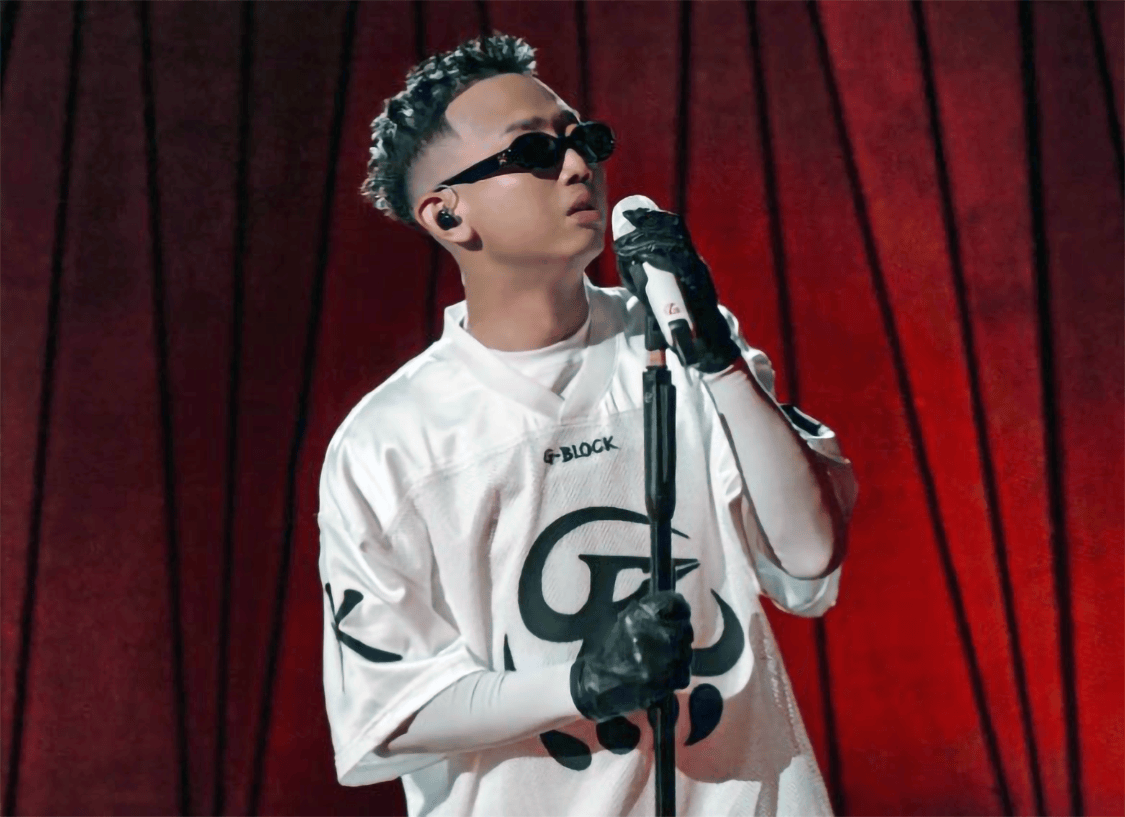

镜头一转到GAI,他那黑脸已经不再隐藏了。上周直播时,他正在唱歌时突然停下,镜头切换到观众鼓掌的瞬间,那两秒空白,简直比任何高音都更加刺耳。

我能感受到他真的是累了:在《歌手》里玩嘻哈,简直就像穿着西装跳街舞,完全格格不入。而节目组似乎还期望他在决赛时把G-block召集来,再和他们一起合作一次,借此为节目带来一波流量和人气。只不过,GAI是否愿意为了兄弟情,继续演完最后一集,恐怕也只有他自己知道。

李佳薇唱《天后》的时候,我不禁起了一身鸡皮疙瘩,但她唱《诀爱》时,却没那么惊艳。

弹幕中有网友吐槽编曲,我看到她下台时那勉强的笑容,仿佛是一个加班到深夜的职员,完成了工作,却被老板要求重做。

对于商业价值较低的选手来说,连一个小错误也会被无限放大。她的处境,像极了一个实习生:一次惊艳表现根本无法改变长期资金不足的困境,随时可能被淘汰。

至于Alexia,她的存在感真是弱得可怜。镜头一扫到她,我的闺蜜就问:“这人是谁?”连名字都叫不出来,似乎她的淘汰已经是显而易见的事了。

我突然想起格格也曾在节目中莫名其妙地被淘汰,节目规则简直像个负心汉:先给你一点甜头,结果过一阵又嫌你不够吸引人。如果没有话题性,即使唱功再好,也难以保住位置。

对比这一期的名单和闺蜜拍的《乘风破浪的姐姐》截图,发现有个共同点——镜头总是偏向那些有趣的选手。

原本“唱得好”只是入场的门槛,能上热搜才是获得真正欢迎的关键。

我们常常讽刺节目在将竞技变成流量之争。想一想,观众的责任也不可忽视。究竟有多少人是安安静静坐着,专注地听纯粹的音乐?大多数人一边吃火锅,一边看手机,偶尔抬头听到高音才停下手中的事,随后又继续刷微信。

当节目精准地将碎片化内容投放到观众的眼前,我们很享受,但转过头却又抱怨剪辑做得不好。这就像我们抱怨外卖油腻,却又一而再地点同一家店一样。

如果GAI被淘汰,我会很难过。

不是因为他有多完美,而是因为他像那个在年会上唱rap的同事,虽然完全不合群,却拼命想要被看见。

当他黑着脸离场,我们心里那个“小人”也跟着退出了。节目少了一个叛逆的存在,我们少了一个替我们顶撞规则的替身。

换个角度想,如果李佳薇逆袭成功,会怎样?

那肯定是一场震撼的现场表演,一定会直接冲上热搜第一。而节目组可能会立刻修改剧本,把她从被淘汰的角色改成励志的女主角。

表面上规则看似很稳固,但其实它们全都依赖于流量这根脆弱的橡皮筋——拉得越长,反弹就越剧烈。

我们这些观众,才是背后真正的编剧。每一次点赞、每一次转发,都是在悄悄改写剧情。

淘汰不是终点,它是节目组与观众共同策划的一部分,为了“下回分解”。

所以下次看到淘汰名单时,别急着骂剧本狗血。

先问问自己:我为谁发的弹幕?为谁买的会员?

如果答案是“只为好听”,那么或许该关掉手机,静心听歌;如果答案是“想看他多留一轮”,那就疯狂刷屏,让数据也能听到我们的声音。

毕竟,节目不仅仅是一个秀场,它也是一面镜子,照出我们究竟想看到什么。