原创 热搜都没蹭,《戏台》反超《荔枝》破2亿:谁说好戏没人看?

你们都说今年暑期档热闹,我只能说:这热闹是热给票房看的,不是热给电影的。

几部片子里头数下来,唯一让我真坐稳了,不打哈欠、也不看手机的,就一个:《戏台》。

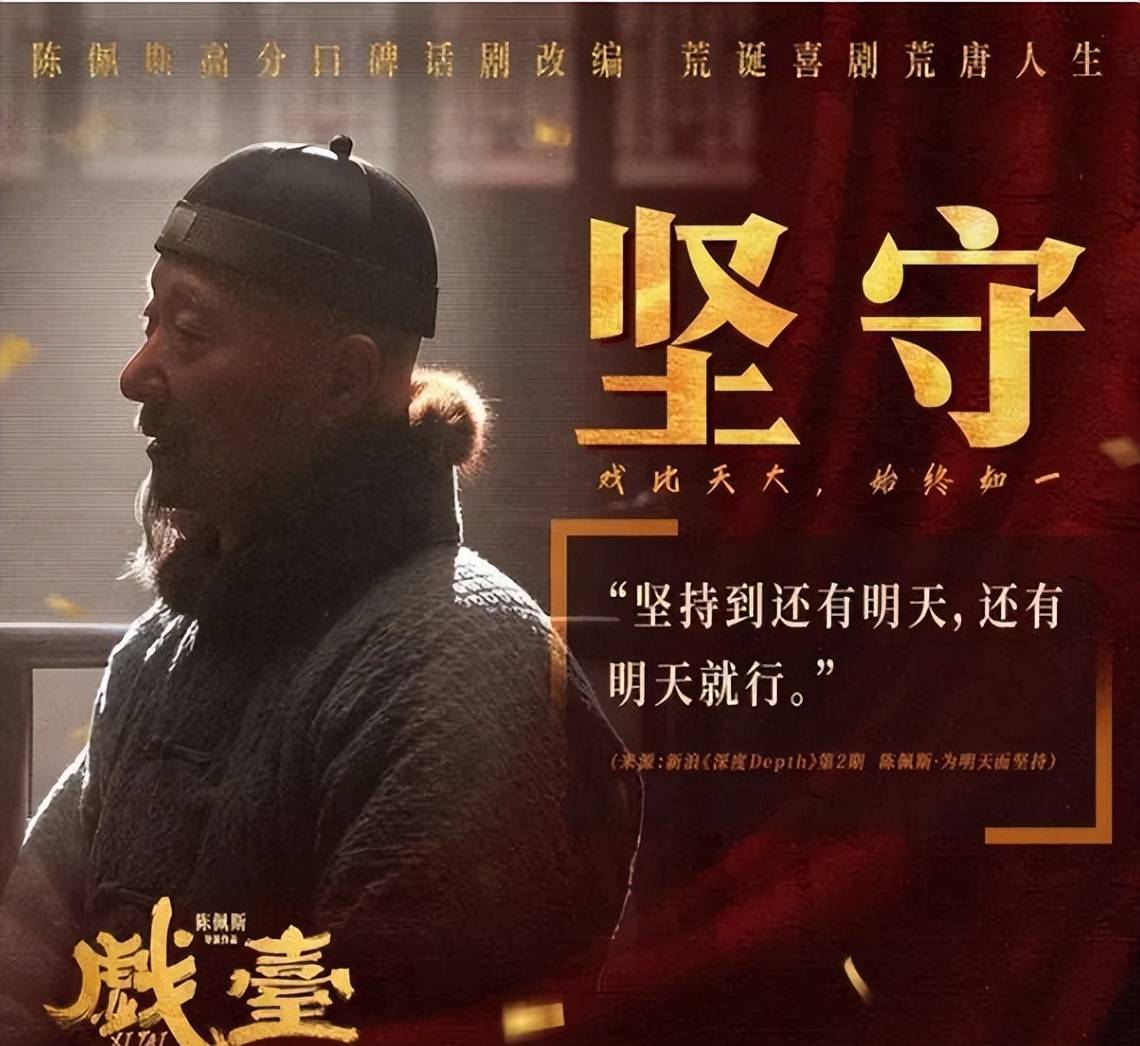

而且你知道这部电影牛在哪儿?它不靠流量,不靠饭圈,也不装深情煽共鸣。它靠的,是陈佩斯那种“活到明白”的狠劲儿。

谁能想到啊,这年头最不像“暑期档爆款”的《戏台》,硬是靠口碑撑着一路爬,现在单日票房反超了《长安的荔枝》,总票房也摸到了2亿门口。

票房不能说多炸裂,但你得看清楚它上的方式——没营销、没水军、没抖音剪辑疯传,全靠一个词:观众认。

而这个认,不是“谁谁谁演得帅”,而是“你拍的东西我心里清楚,你真懂”。

现在电影市场越来越卷,谁都想蹭个热度,搞个情绪炸弹,《南京照相馆》4亿了,《荔枝》5亿多,眼看《731》也要杀进来了,题材更重、背书更硬,一上映直接逼到高位。

就这阵仗,《戏台》还在档期里慢悠悠站着,说白了是命硬。

别说什么“老艺术家情怀牌”,现在观众哪吃这个?你光说自己是陈佩斯,有几个00后能买账?

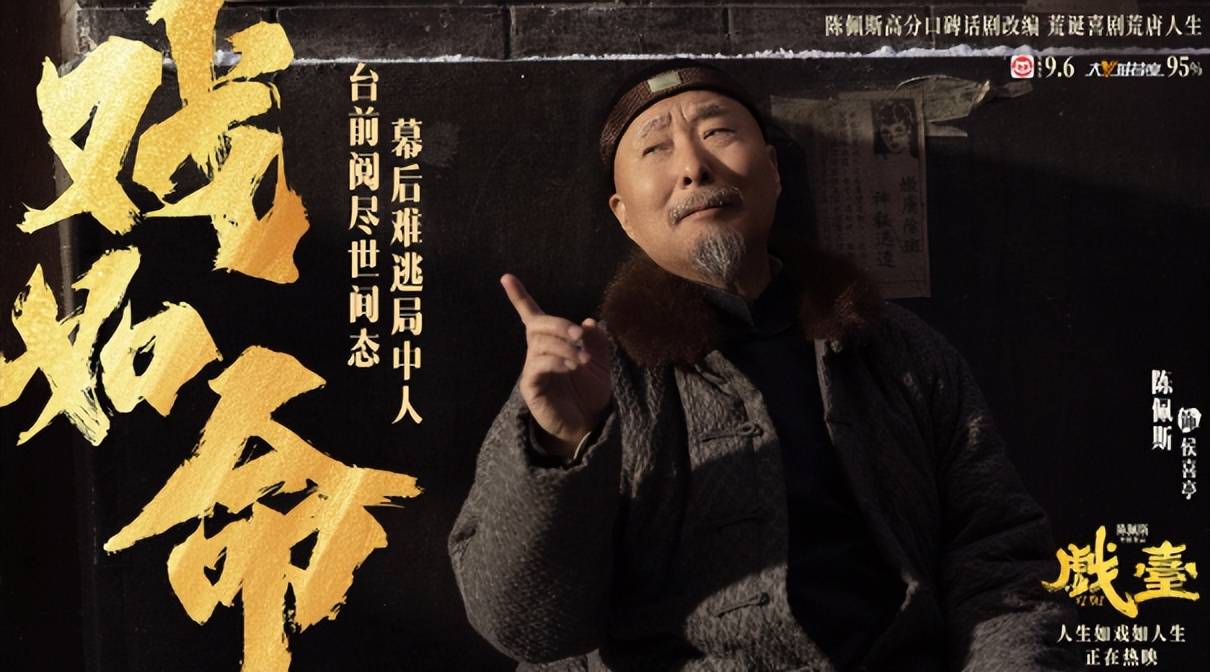

《戏台》真能打的地方,不在于导演姓陈,在于这个片子本身,它讲的是“人活得多窝囊”,但戏还得演下去。

就冲这一点,在这个不太好笑、也不太好哭的当下,它就有资格留下来。

我不是没看《长安的荔枝》,风格挺好,演员也不差,能做成5亿说明有它的市场在。

但你说要拿这部跟《戏台》掰掰手腕,真不是一个次元的片子。

荔枝讲的是“说人话不如说场面话”,《戏台》讲的是“你连说人话的舞台都快没了”。

一个还在官场里玩折子戏,一个早就躲到戏班子后门口吸鸦片去了,但就这,后者反而让我觉得更有劲儿。

因为它不想证明自己清醒,它压根不想证明,它只想告诉你:“你以为你在选角儿看戏?

错,你自己也在台上。”

你就说毒不毒。

现在热搜上还有一个词,叫“共创电影”。

陈都灵的《关索岭》据说要搞到1万个网红主播参与,票房目标100亿,我听完这套说辞的第一反应是:这片子到底是拍给观众看的,还是给股东PPT里填KPI的?

不是我酸啊,真希望它能拍好,但你光靠“形式感”和“参与感”堆,观众未必真愿意买账。

你看看陈佩斯这边,真没搞多少预热,也没演“我来拯救中国电影”,他就是拍了一段明知道荒诞、但你又笑不出来的假戏。

就是这样,一步一步地爬到了现在单日3000万的票房。

而且说句实话,《戏台》2亿票房这事儿本身就挺魔幻的。

一部话剧改编、没有流量担当、题材偏文艺、节奏偏慢的片子,居然活下来了——这事儿说明一件事:

观众不是不看内容,是太久没看见真的内容了。

更讽刺的是,这部片子里那句“霸王别姬的结局不能是虞姬死,要改成携手走天涯”,现在在现实里活脱脱上演。

你看看现在的院线片,有多少部敢拍死、拍败、拍崩溃?

清一色的“逆袭、团圆、感动、胜利”,一个比一个完满。观众不是傻,只是久了真的会麻木。

陈佩斯硬是在这种环境里,拍了个“坏戏”。

假霸王登台、真戏子吸毒、票房靠大帅“钦点”——你以为在笑,其实笑到最后你发现:那个被替换掉的金啸天,不就是这行业里的“好内容”本身吗?

好内容不吃香了,被安排了,被取代了,被观众遗忘了,但你不能说观众全错。

因为观众也被管着,被喂着,被迫为那场假戏鼓掌。

这就是《戏台》讲的局。

现在再看一眼这个暑期档,热闹是真热闹,片子也是真多。

但要说留下痕迹的,就那么几个。

我不知道《731》能不能10亿起步,《关索岭》最后能不能把“共创”从宣传语变成现实样板,但我知道一件事:《戏台》现在每卖一张票,就是观众用脚投出来的。

而且这部片子一旦破3亿,它就不是“话剧电影”了,它会变成一种信号。

告诉那些还在琢磨“电影是不是非得娱乐化、非得IP化、非得抖音剪辑感”的制片人们:你以为观众是要快感?其实他们要的,只是一口真气。

陈佩斯这一口气,憋了多少年,现在放出来,观众是听得懂的。

我不知道陈佩斯会不会真的拍《戏台2》,但如果他愿意,我真建议他别“接着讲后续”,而是每年拍一个“假戏真事”,接着扒。

你看黄渤、姜武、尹正、余少群这一票演员,已经有点早年“战狼”那味儿了——他们选对人了。

而陈佩斯呢?他现在不只是导演,他是“流量源”。

不是抖音式的流量,是那种有内容、有老观众、有时代背景、有行业信任的硬核流量。

以后他拍什么,别说演员,连品牌、投资方、宣传团队都会靠拢。

你可以说他晚了一步,但这步落得太准了。

现在就看《戏台》能不能在《731》上线之前冲进3亿。

能进,那它就是“文艺片票房史”的黑马。如果能顶住,那接下来,整个电影市场会因为这匹老马回头看一眼——

原来不是观众看不懂,是我们拍得不够真。