原创 《戏台》分析:人民日报的犀利言辞,观众的破防,矛头直指小鲜肉

前言

陈佩斯自导自演的电影《戏台》自上映以来,在网上的讨论度一直都是居高不下。

尤其是其独特的喜剧风格,更是让许多观众连连称赞。

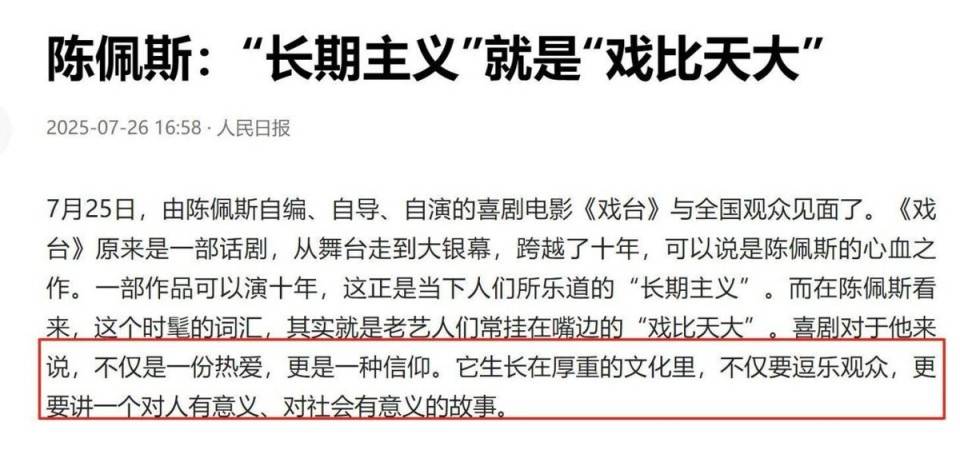

然而,人民日报最新的评论文章却让这部电影再次成为了网络焦点。

文章中言辞犀利地指责当下电影中小鲜肉的泛滥和演技的空洞,矛头更是直指当代年轻演员对电影艺术的“牺牲”!

人民日报的评论为何引起广泛讨论

人民日报作为中国最具权威的媒体之一,对于文化作品的评论一直以来都备受关注。

这一次的《戏台》评论,直指年轻演员的表演问题,并特别提到“小鲜肉”现象。

这种评论的言辞犀利,直接针对了年轻演员普遍的演技空洞以及市场化的浮躁。

这种“直击痛点”的评论,不仅让影迷们对影片产生了更深层次的反思,也让人们重新审视所谓的“流量演员”现象。

评论中指出,尽管《戏台》电影成功地继承了陈佩斯在喜剧领域的艺术魅力,但也不可忽视电影中小鲜肉演员的角色表现问题。

某些年轻演员依靠流量和外形成为话题人物,但在深刻的剧情表达中,表现却显得有些单薄,缺乏应有的戏剧张力。

人民日报的评论一针见血,直指这类演员未能真正掌握“角色的灵魂”,而是过于注重外在的表现和观众的短期喜好。

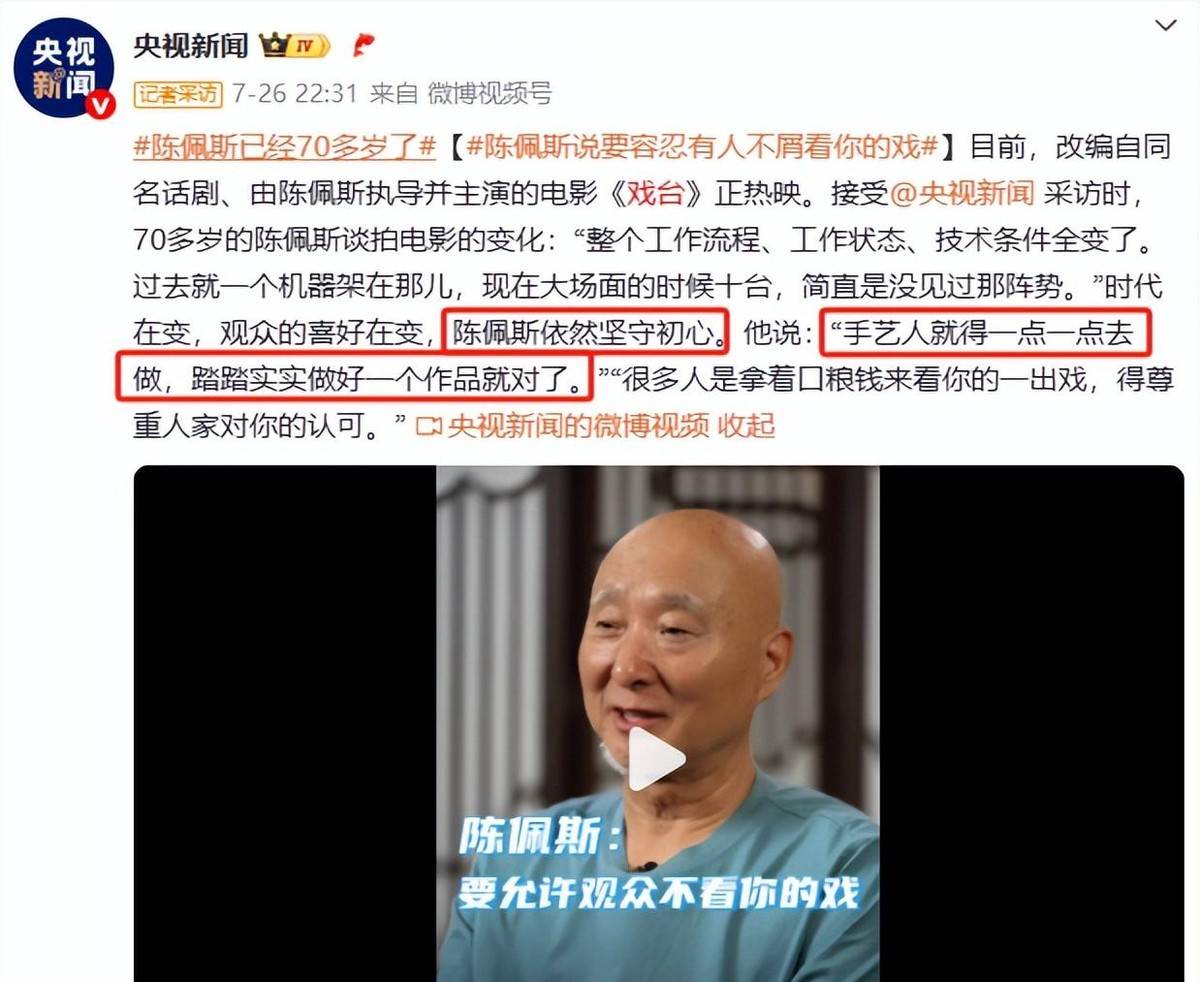

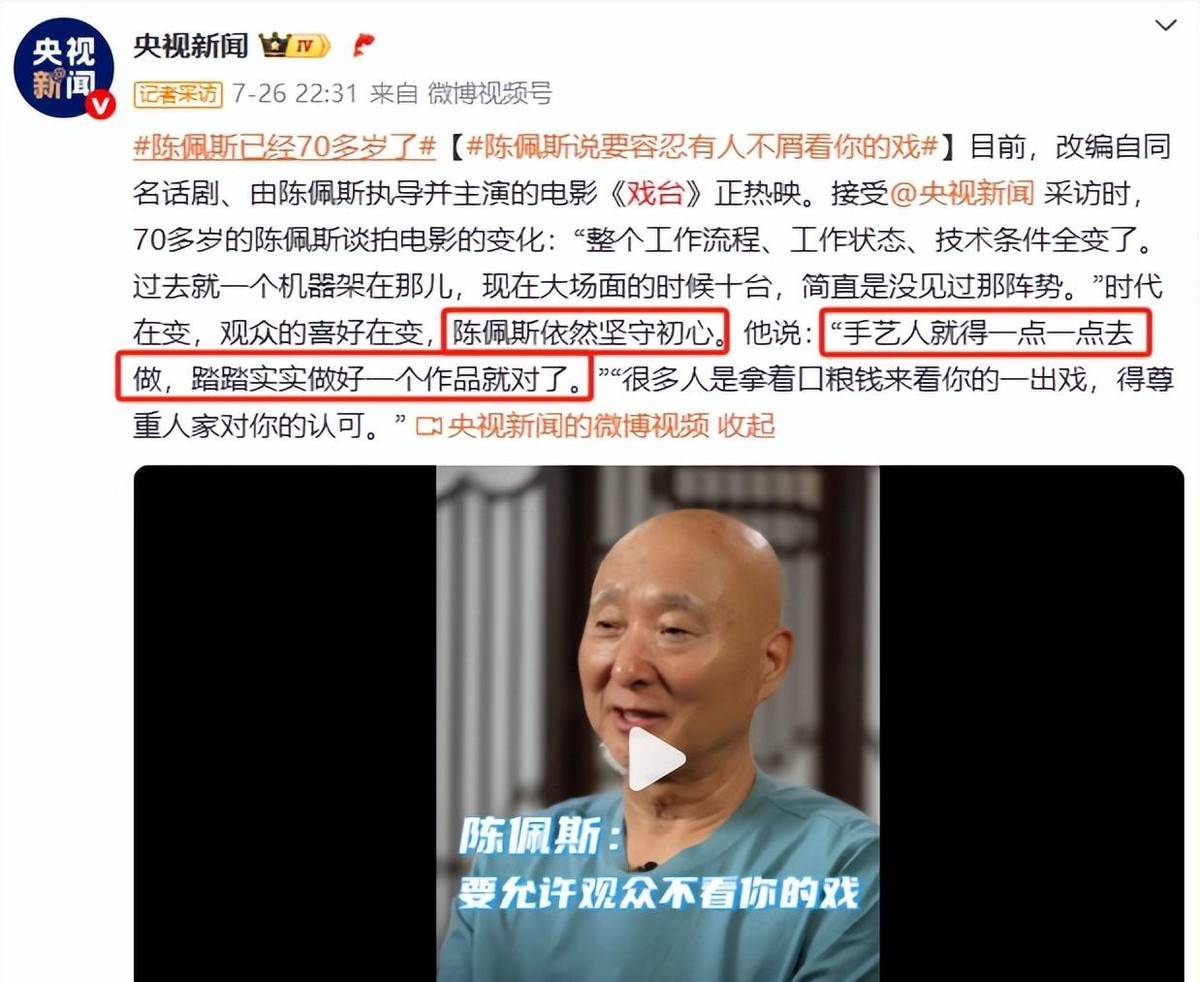

从陈佩斯的导演风格来看,他依然坚持自己一贯的喜剧艺术,借由幽默和戏谑去表达复杂的人性与社会现象。

尤其是在电影《戏台》中,他通过将京剧传统与民国乱世相结合的方式,展现了底层人民为生存所作的艰难挣扎。

这种从小人物的角度出发,描绘历史洪流中的挣扎与抗争的叙事方法,不仅让人感受到喜剧的轻松,也充满了戏剧性和现实的讽刺。

然而,评论指出《戏台》中的一些情节和人物设定,可能未能完全脱离话剧本身的框架,导致电影的表现形式显得有些“话剧化”。

电影作为视觉艺术,它的节奏和表现力需要有更多的自由度,而不是过于依赖台词和人物的演绎。

而这也正是许多人对于陈佩斯导演风格的质疑所在,尽管他依旧凭借极具个人特色的喜剧风格赢得了大批观众的喜爱。

但从电影艺术角度出发,如何在保留其戏剧性同时打破话剧的局限,依然是他面临的挑战。

电影中的“演员阵容”与小鲜肉的冲突

在《戏台》中,陈佩斯的儿子陈大愚也参演了影片,饰演了洪大帅的手下徐处长。

陈大愚的出演并未显得突兀,反而让人感受到家庭与电影之间的微妙关系。

相比之下,其他一些年轻演员的表现则引发了广泛讨论。

黄渤的表现依旧可圈可点,他饰演的包子铺伙计大嗓儿无论是在幽默感还是情感的传递上都做得十分出色。

而相较之下,某些年轻演员的表现则让人感到有些不满意,评论中指出,某些演员虽然拥有不小的流量,但在影片中的表演显得比较生硬,缺乏应有的层次和深度。

这也引发了关于“流量演员”与“实力派演员”之间的讨论。

如今的电影产业,尤其是商业片,已经渐渐被流量文化所主导。

以小鲜肉为代表的年轻演员,凭借庞大的粉丝基础进入电影圈,但他们的演技却并未得到充分的锤炼。

这种现象,逐渐成为了业界的一个焦点问题。

许多网友认为,流量明星的泛滥正是电影质量下降的原因之一,他们未能真正将艺术与娱乐融合,而是为了迎合观众的情感需求,抛弃了对角色的深刻理解和演绎。

作为“流量明星”的一部分,许多年轻演员往往更注重自身的外形和粉丝效应,而忽视了角色的内在塑造和艺术层面的深度。

这种现象正在侵蚀中国电影的创作空间,未来电影是否能够在艺术与商业之间找到一个平衡,也成为了一个急需解决的问题。

《戏台》这部电影,以其独特的题材和情感表达,让观众在笑声中感受到深刻的社会现实。

影片中通过戏班的兴衰与传统艺术的消逝,反映了在动荡的民国时期,小人物在大历史潮流中如何挣扎求生的命运。

影片的核心内涵,其实正是通过对这段历史的戏剧化呈现,探讨了权力与艺术、传统与变革之间的冲突。

对于观众来说,喜剧的表象下,潜藏的却是深刻的社会批判和人性的悲哀。

这种双重性,或许是这部影片最值得反思和深刻解读的地方。

电影是艺术的呈现,更是对社会和人性的深刻反思,期待未来更多的电影能够在这两个方面找到平衡,为观众带来更多既具娱乐性又具深度的作品。

结语

人民日报的评论不仅为《戏台》这部电影提供了深入的分析,也让我们看到了当下电影创作中的一些问题。

虽然《戏台》在娱乐性和艺术性上仍有其亮点,但也存在一定的局限性,尤其是在演员的选择和表演方式上。

作为影迷和观众,我们应该更理性地看待电影中的每一个细节,既要欣赏其带来的快乐和思考,也要看到其中的不足与缺陷。