原创 明明自己是半吊子,还敢装成资深导师,这4位明星哪来的勇气?

当 “导师” 成为流量游戏:音乐综艺里的专业之辩与行业反思

音乐综艺的舞台上,聚光灯总爱追着导师席打转。那些坐在转椅上的身影,本应是用专业为新人引路的标杆,却渐渐成了流量博弈的棋子。当资历与实力脱节,当点评沦为作秀,“导师” 二字的分量,正在被一点点稀释。从周传雄站上选手席的那一刻起,关于 “谁有资格指点江山” 的讨论,便从未停歇。

一、错位的舞台:当 “前辈” 沦为被点评的对象

2021 年的那档音乐综艺里,周传雄的出现像一块投入湖面的巨石。当《黄昏》的前奏响起,台下观众的合唱声几乎盖过了伴奏 —— 这个写出 “过完整个夏天,忧伤并没有好一些” 的音乐人,早已用作品在华语乐坛刻下了自己的名字。可彼时的他,却站在选手通道里,等待着导师们的转身。

更具戏剧性的一幕发生在点评环节。女团出身的导师孟美岐,对着这位创作过数十首爆款金曲的 “情歌教父” 侃侃而谈,言语间的青涩与底气不足,透过屏幕都能清晰感知。有观众注意到,她点评时下意识翘起的二郎腿,与周传雄微微前倾的坐姿形成了刺眼的对比。这场 “后辈评前辈” 的戏码,最终以周传雄被淘汰收尾,弹幕里满是 “荒诞”“离谱” 的感叹。

事后孟美岐回应称 “并非淘汰,只是未抢人”,但争议的核心从来不是流程细节,而是行业认知的错位。周传雄的作品影响了几代人,《寂寞沙洲冷》的旋律至今仍在 KTV 的点歌榜占据一席之地;而彼时的孟美岐,除了一首作为电影插曲的《卡路里》,几乎没有能代表个人音乐水准的作品。当这样的 “导师” 对前辈的演唱指手画脚,暴露的不仅是个人专业度的欠缺,更是综艺制作方对 “导师” 二字的轻慢 —— 他们要的或许从来不是专业指导,而是流量碰撞产生的话题度。

类似的荒诞在综艺史上并不鲜见。曾有选秀节目邀请因 “数字小姐” 争议缠身的演员担任表演导师,还有流量偶像在舞蹈竞技节目里,对国家一级舞蹈演员的动作挑三拣四。这些场景背后,是同一个逻辑:只要有足够的曝光度,专业能力可以被暂且搁置。可音乐终究是听觉的艺术,作品的厚度不会因聚光灯的多少而改变。周传雄后来在采访中淡淡一笑:“舞台不分大小,能唱歌就好。” 话里的释然,藏着对行业乱象的无奈。

二、资历的泡沫:用 “前辈身份” 掩盖专业苍白

金武林的名字,如今已渐渐淡出大众视野,但他在某档音乐节目里对张韶涵的刁难,至今仍是许多观众的 “意难平”。彼时的张韶涵刚经历人生低谷,带着重新出发的勇气站上舞台,一曲《隐形的翅膀》唱得台下导师频频点头,却唯独迎来了金武林的零分评价。

“人歌分离,长得太漂亮反而让人忽略了歌声。” 金武林的点评带着不加掩饰的刻薄,甚至直言 “不知道这首歌的原唱是你”。这番话让同台导师吴克群当场皱眉:“她的歌声陪伴了多少人的青春,你怎么能这样说?” 事实上,张韶涵的 vocal 实力早已被市场验证,《欧若拉》《梦里花》等作品的高音部分,至今仍是声乐学习者的范本;而金武林虽曾为那英、王菲写过歌,但此后多年鲜有佳作,更多时候是以 “资深音乐人” 的身份活跃在综艺里。

这种 “靠资历压人” 的做派,在行业里并不少见。有些从业者靠着一两首老歌吃遍天,却对新生代的创作指手画脚;还有人把 “曾与大腕合作” 挂在嘴边,以此证明自己的专业度,实则对当下的音乐潮流一无所知。金武林对张韶涵的苛责,本质上是用 “前辈” 的身份掩盖自己的专业失语 —— 当他无法从乐理、情感表达等角度给出建设性意见时,只能用人身攻击式的点评刷存在感。

节目播出后,网友翻出金武林早年的采访,发现他曾直言 “流行音乐不需要深度”,却又在节目里以 “音乐纯粹性” 为幌子打压选手。这种矛盾背后,是部分 “资深人士” 的困境:既想维持 “行业权威” 的形象,又跟不上时代的审美变迁,最终只能靠制造争议维持热度。而张韶涵的回应堪称体面:“我尊重每一个声音,但我的歌声里有我的故事,懂的人自然会懂。”

三、流量的幻觉:误把人气当实力的评判者

华晨宇在《明日之子》里对毛不易的评价,如今已成了 “打脸” 的经典案例。当毛不易抱着吉他唱完《消愁》,台下观众眼含热泪,他却直言 “你的曲子从未过关”,语气里的不屑几乎写在脸上。彼时的华晨宇,靠着夸张的舞台风格和高人气坐稳导师席,而毛不易还是个籍籍无名的护士,抱着 “唱首歌就走” 的心态参加节目。

后来的故事人尽皆知:《消愁》一夜爆红,歌词 “一杯敬自由,一杯敬死亡” 成了无数人的座右铭;毛不易接连推出《像我这样的人》《平凡的一天》等爆款,成为影视 OST 的常客,用作品证明了自己的创作才华。反观华晨宇,除了早年的《烟火里的尘埃》,后续作品的传唱度远不如预期,舞台上的 “疯魔” 表演也渐渐引发争议。

这场 “导师看走眼” 的背后,是流量与实力的错配。华晨宇的人气确实曾居高不下,演唱会门票秒罄,社交媒体粉丝过千万,但这些数据能证明的是商业价值,而非音乐鉴赏能力。他对毛不易的否定,暴露了其审美体系的狭隘 —— 当他习惯了用 “高音”“技巧” 衡量歌曲好坏时,便无法理解《消愁》里那种平铺直叙的力量。音乐从来不是炫技的赛场,能击中人心的,往往是最朴素的真诚。

更值得深思的是,为何这样的 “流量导师” 能在综艺里获得话语权?制作方的逻辑很简单:高人气意味着高关注度,哪怕点评不够专业,只要能引发讨论,就是 “成功的综艺效果”。可这种短视的做法,伤害的是整个行业的生态。当毛不易这样的璞玉差点被 “流量导师” 否定,当年轻创作者开始怀疑 “是不是只有炫技才能被认可”,音乐的多样性便会一点点被扼杀。幸好,市场最终给出了公正的答案 —— 观众或许会被流量吸引,但最终留在他们歌单里的,永远是那些有温度的作品。

四、偏见的傲慢:用个人喜好替代专业判断

杨坤在乐坛的地位毋庸置疑,《无所谓》《那一天》等歌曲至今仍是华语乐坛的经典。可他近年来的言论,却渐渐偏离了 “专业” 二字,多了几分 “倚老卖老” 的傲慢。他曾公开表示 “刀郎的歌不能称之为音乐,会让华语乐坛倒退十五年”,还称 “刘德华不配称为歌手,靠的是演员身份加持”。这些话一出,立刻引发轩然大波。

刀郎的音乐到底算不算 “真正的音乐”?市场早已给出答案:他的专辑《西海情歌》销量破千万,《冲动的惩罚》《情人》等歌曲在街头巷尾传唱,是无数普通人的情感寄托。他的音乐带着浓郁的西北风情,歌词直白质朴,或许不符合所谓的 “精英审美”,却精准击中了大众的情绪。杨坤的否定,本质上是用个人偏好替代专业判断 —— 当一个音乐人只能接受一种音乐风格时,他的专业度便已打了折扣。

而对刘德华的评价,更是暴露了对 “歌手” 定义的狭隘理解。刘德华的唱功或许不是最顶尖的,但《忘情水》《冰雨》等歌曲的传唱度和影响力,足以证明他在音乐领域的成就。更重要的是,他对音乐的敬畏和努力有目共睹,为了唱好一首歌,常常通宵练嗓,这种态度本身就值得尊重。杨坤将 “歌手” 与 “演员” 对立起来,忽视了艺术领域的跨界可能性,这种固化的思维,恰恰是对音乐多样性的扼杀。

类似的 “傲慢点评” 在综艺里并不少见。有些导师习惯性地用 “我当年如何如何” 来否定新人的探索,用 “不符合市场规律” 来打压创新尝试。他们忘了,每个时代的音乐都有自己的印记,周杰伦刚出道时,也曾被质疑 “吐字不清”;李宇春的中性风格,最初也引发过巨大争议。真正的专业,不是用过去的标准衡量现在,而是能在不同风格里看到其独特价值。

五、毒舌的狂欢:把刻薄当个性的 “评论者”

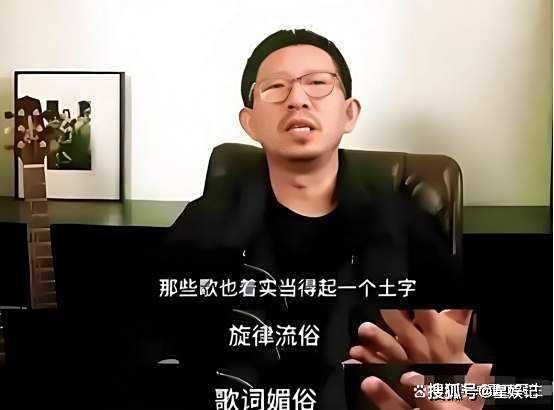

丁太升的名字,总是和 “毒舌” 绑定在一起。在某档音乐节目里,他对着萨顶顶的演唱直言 “矫揉做作”,当场把对方说哭;评价海来阿木 “土气”,称张靓颖的表演 “缺乏灵魂”。这些点评初听似乎 “一针见血”,细究却发现毫无专业支撑 —— 他既说不出萨顶顶的唱腔问题出在哪,也讲不清 “土气” 的标准是什么,更无法从编曲、作词等角度分析作品优劣。

这位以 “乐评人” 自居的导师,在音乐创作上几乎毫无建树。公开资料显示,他早年推广过几张唱片,策划过几个音乐节,却没有一首自己创作的歌曲被大众熟知。可就是这样一个 “实践者”,却在节目里以 “大师” 自居,对深耕行业多年的歌手指手画脚。他的点评逻辑很简单:先用刻薄的语言制造冲突,再用模糊的 “艺术标准” 拔高自己,最后靠引发争议获得关注。

这种 “毒舌狂欢” 背后,是综艺节目的流量密码。制作方知道,温和的专业点评难以引发讨论,而尖锐的人身攻击却能迅速登上热搜。于是,越来越多的 “丁太升们” 被推到台前,他们的任务不是指导新人,而是制造话题。可音乐评论的意义,从来不是为了羞辱他人,而是为了促进进步。真正的乐评,应该像李宗盛评价周华健时那样:“他的嗓音里有阳光的味道,这种特质是天生的,但技巧上还可以再打磨。” 既有肯定,也有建议,专业中带着尊重。

丁太升们的走红,也折射出部分观众的审美误区:把刻薄当个性,把冒犯当真实,把没有营养的吐槽当 “敢说真话”。可音乐终究是美的艺术,哪怕是批评,也应该建立在理解和尊重的基础上。当点评沦为骂战,当讨论变成互撕,受损的不仅是被评价者,更是整个行业的讨论氛围。

六、专业的回归:什么样的人配得上 “导师” 二字?

音乐综艺走到今天,是时候重新定义 “导师” 的标准了。它不该是流量的附属品,不该是资历的战利品,更不该是毒舌的秀场。真正的导师,应该像李宗盛那样,既能看到周华健嗓音里的阳光,也能指出其技巧的不足;像那英那样,既能包容李宇春的独特风格,也能在演唱细节上给出精准建议;像李健那样,能用诗意的语言解读作品,也能从乐理角度分析优劣。

他们的共同点是:有拿得出手的作品,有对音乐的敬畏心,有包容多元的审美,更有因材施教的耐心。他们不会用 “我当年” 否定现在,不会用 “不符合市场” 打压创新,更不会用刻薄的语言伤害他人。他们明白,导师的意义不是证明自己有多厉害,而是帮助新人找到自己的路。

近年来,越来越多的综艺开始回归专业。《声生不息》邀请叶倩文、林子祥等资深歌手担任导师,他们不炫技,不毒舌,只是分享自己的演唱经验,教新人如何在舞台上放松;《我们的歌》让新老歌手组队合作,前辈带后辈,用实践代替说教。这些节目证明,专业的力量永远比争议更动人,真诚的指导永远比流量更长久。

胡同里的张大爷不懂什么乐理,却在听了毛不易的《消愁》后说:“这歌能让人想起自己的不容易。” 这或许就是音乐最朴素的标准 —— 能打动人心。而那些坐在导师席上的人,最该记住的是:无论资历多深,人气多高,若失去了对音乐的敬畏和对他人的尊重,终究会被时代的歌声淹没。

当舞台上的灯光再次亮起,希望导师席上的身影,能配得上 “引路者” 的称谓,能用专业点亮更多音乐梦想,而不是让 “导师” 二字,沦为流量游戏的注脚。