原创 嫁给干哥哥钱学森,成就李双江,病逝13年后蒋英儿女都怎样了?

你或许惊叹钱学森造火箭的硬核,却未必懂他背后女人的传奇。

你可能听过“中国最美女高音”的名号,却未必知道她把科学与艺术拧成了绳。

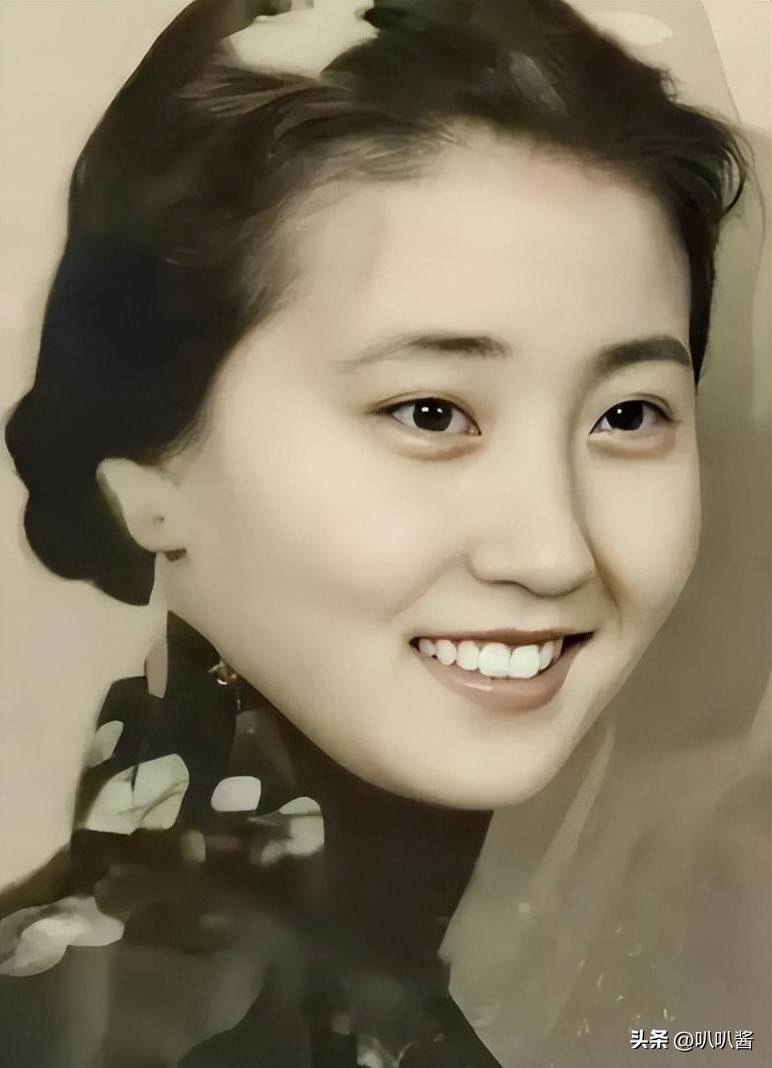

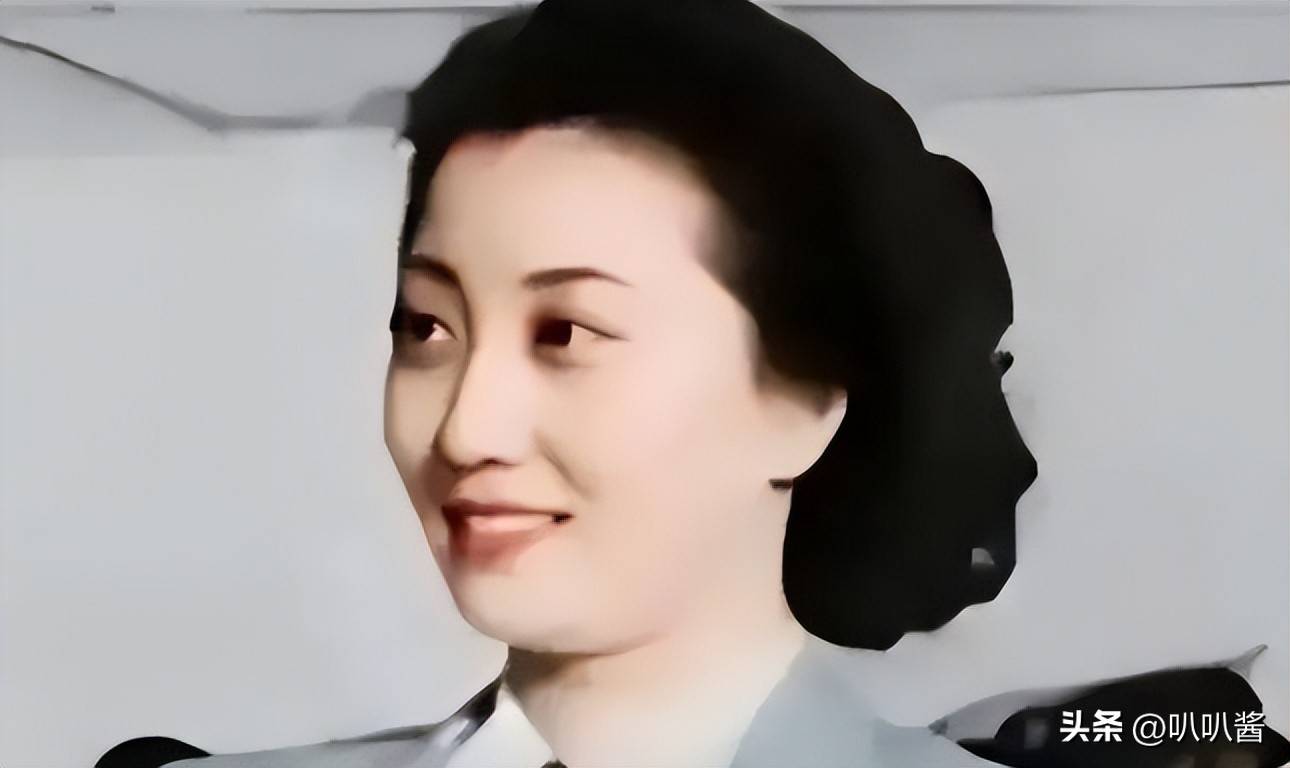

这个叫蒋英的女人,一生没靠任何人贴标签。

嫁给“干哥哥”成科研后盾,站讲台育出乐坛精英。

病逝13年后儿女的选择,更让人看清什么是真正的家风传承。

从4岁干妹到一生伴侣

从4岁成为钱学森的干妹妹,到28岁与他携手步入婚姻。

蒋英与钱学森的这段缘分,还得从小时候说起。

1924年的北平,军事理论家蒋百里与教育家钱均夫交情深厚。

彼时,蒋百里将4岁的女儿蒋英过继给好友当干女儿。

蒋英也因此成了钱学森的干妹妹。

那时的蒋英,还曾觉得钱学森性子沉闷,甚至闹着要回自己家。

谁也没料到,24年后,蒋英身着白纱,面带笑意站在钱学森身旁,与他正式结为夫妻。

这段兜兜转转的缘分,终究让两人走到了一起。

1947年的上海,已是德国柏林国立音乐学院高材生的蒋英,正忙着为钱学森介绍对象。

两人相处时,钱学森突然攥住蒋英的手,告诉她不用再帮自己介绍别人了。

反而邀请她和自己一起去美国,这便是他的求婚。

这场求婚没有浪漫的告白,也没有贵重的礼物,却让蒋英的眼眶红了。

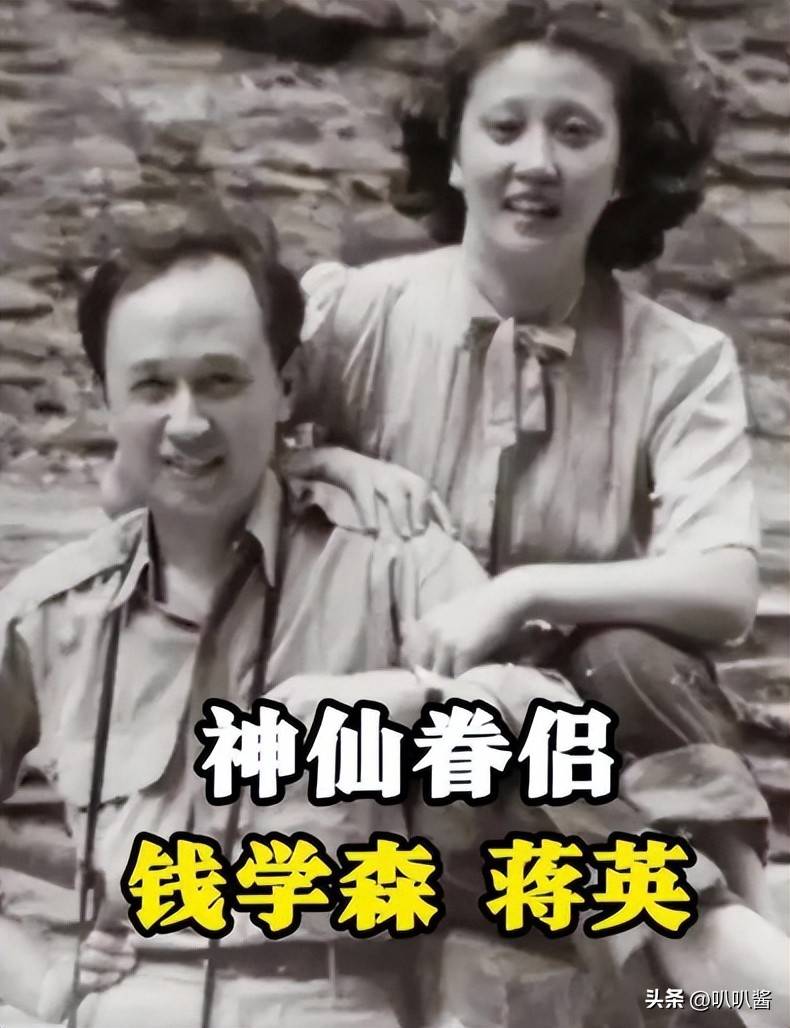

婚后美国,钱学森有科研手稿,蒋英有乐谱。

深夜,他写科研的沙沙声伴着她的莫扎特曲,很温馨。

可这样平静的日子没过多久,钱学森被美国软禁了。

他箱子里的科研资料也全被没收,一家人的生活一下子就陷入了困难。

没人能想到,看起来柔弱的蒋英,竟然成了家里的顶梁柱。

她卖掉自己的首饰换钱当生活费,钱学森写在烟纸上的二十万字手稿。

为了递求救信,她学着儿女的笔迹写信。

然后几经辗转托人把信送到了周总理手里。

回国时,钱学森攥着蒋英的手,向她表示没有她,自己是回不来的。

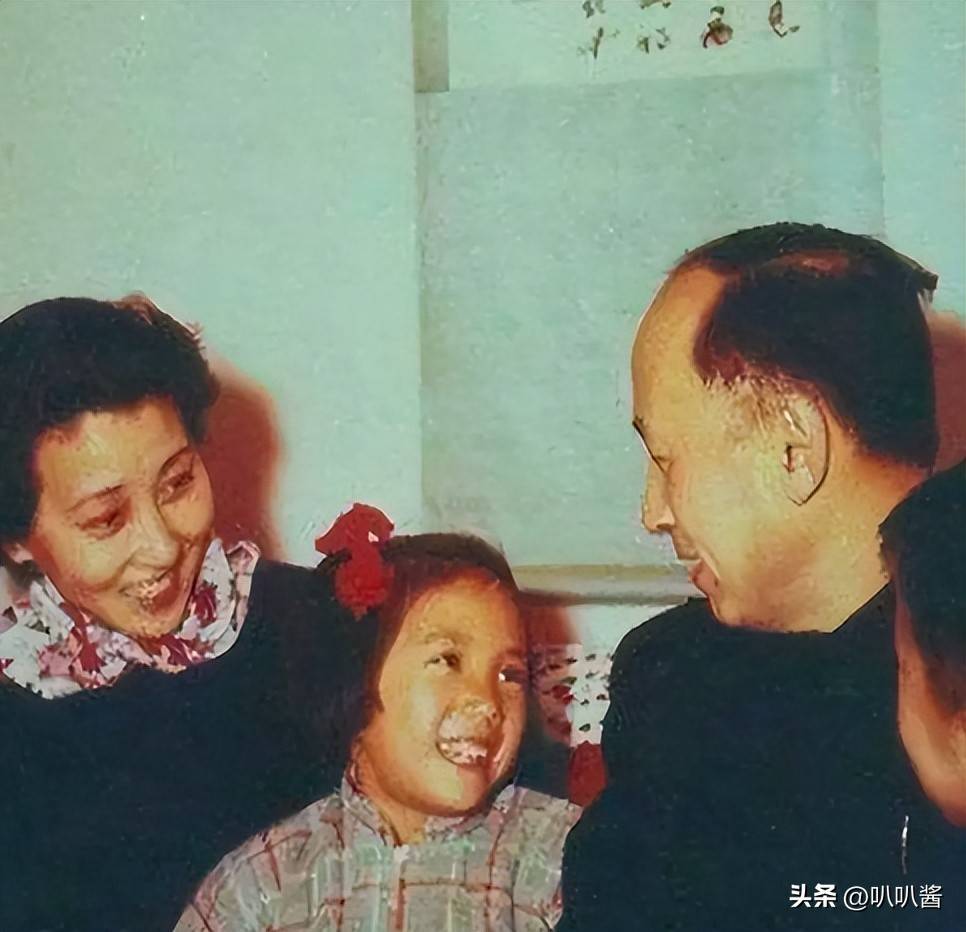

回国后,钱学森一心扑在航天事业上,经常连续几个月不回家。

蒋英不仅承担起操持家务的责任,还成了他的灵感来源。

钱学森曾提到,自己想不通问题时,只要听蒋英唱一段歌,脑子就会突然变得清晰。

这场始于父辈交情的婚姻,从来不是谁依附谁,而是两个独立灵魂的相互托举。

而这,其实正源于蒋英的底气。

蒋英的45年教坛路

站讲台几十年育出二十多位精英,她的教学方法至今没人能复刻。

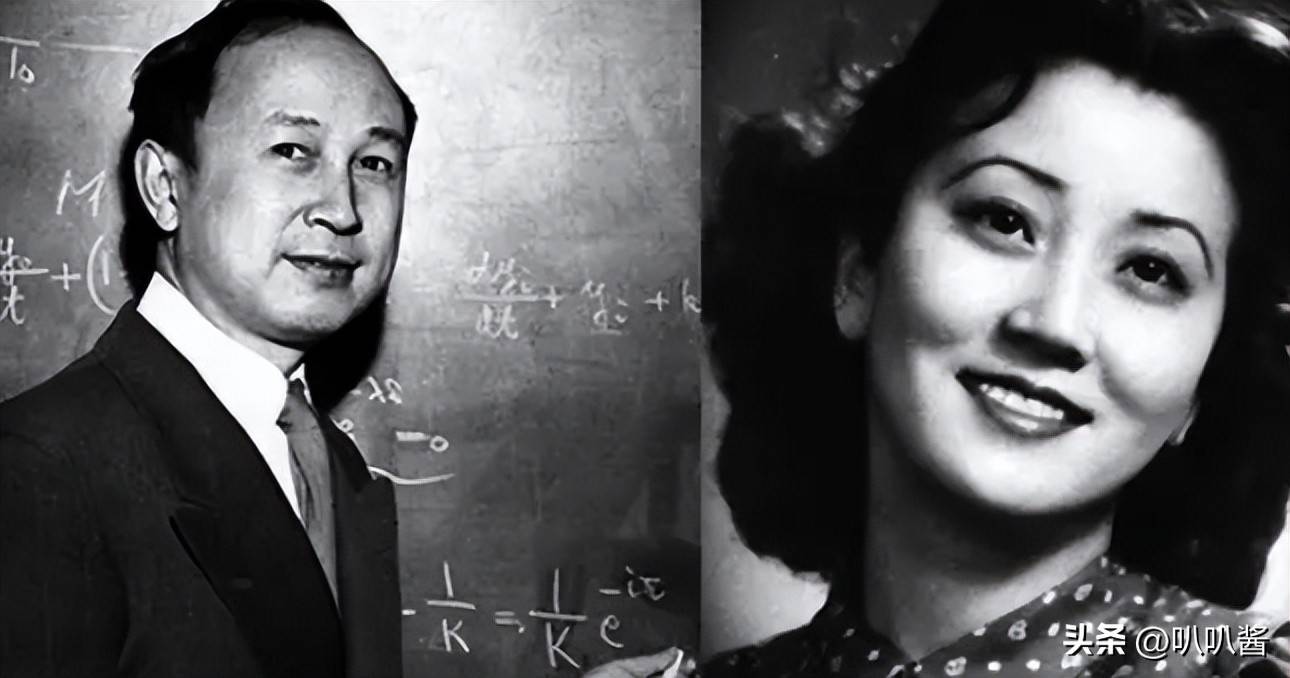

很少有人知道,蒋英不只是“钱学森夫人”,更是中央音乐学院的“传奇教授”。

从回国到退休,她一直守在讲台前。

教出的学生里,有登上国际歌剧舞台的祝爱兰。

有与帕瓦罗蒂同台的傅海静,更有撑起中国声乐教育半壁江山的赵登营。

可谁能想到,这位桃李满天下的教授,上课从不用“填鸭式”教学。

反而总把“诗词”和“京剧”搬进课堂。

学生赵登营至今记得,为了让他唱好《冬之旅》。

70多岁的蒋英戴着老花镜,逐字逐句标注德文发音,还特意抄录《宋词选》让他带回家读。

在教育学生方面,蒋英一直不搞“师生特殊化”。

学生想请她吃饭,她总是告诉学生,把歌唱好就是最好的感谢。

在45年的教学生涯里,蒋英从来没收过学生一份礼物。

也没利用自己的身份谋取过一次便利。

她的学生提起她,全是敬佩和服气。

蒋英的教育特点就在这里,她不刻意培养“明星”。

而是用真诚和热爱,让每个学生都成为了艺术领域里有用的人。

如今,蒋英已离世多年。

但她与钱学森的儿女,却有着截然不同的人生选择。

各走其路,皆为家国

儿子钱永刚的路,走得比父亲还要执着。

谁能想到,年逾七旬的他,当年年过三十才考入大学。

后来还拿下美国加州理工学院硕士学位,成长为计算机领域的专家。

钱永刚这辈子干了两件实实在在的大事。

一件关乎国防安全,勤勤恳恳三十载,为国防科技做贡献。

一件关乎精神传承,五年整理三万页手稿,让钱学森精神继续流传。

他用行动诠释了什么是“低调做事,高调做人”。

有人问钱永刚为何如此努力,他指着父亲的照片笑着解释。

父亲当年回国造火箭,是为了让国家不再受欺负。

而他现在教学生、建钱学森图书馆,是想让年轻人记住,搞科研从来都不是为了个人。

这些年,钱永刚还总往中小学跑,捐建科学实验室,给孩子讲科研故事。

女儿钱永真则选了一条“温柔的路”。

80年代赴美留学后,她留在当地做音乐教育,却从没断过与祖国的联系。

每年她都会组织中美学生交流,带美国孩子看“东方红一号”发射的影像。

给他们讲钱学森“五年归国路”的故事。

她还把母亲蒋英的教学笔记翻译成英文,让西方学生也能读懂“中西合璧”的声乐技巧。

如今钱永真的文化交流项目已经促成三百多位美国学者来华。

兄妹俩虽然隔着大洋,却都没丢了做有用的事的家风。

这就是蒋英留下的“遗产”。

她没教儿女该走哪条路,却用一生的真诚与担当。

让他们懂得:无论在哪,都要做对国家、对社会有用的人。

结语

蒋英的一生,从不是“钱学森的附属”,而是自带光芒的传奇。

她让科学有了温度,让艺术有了厚度,更让家风有了传承的力量。

13年过去,当“数字人钱学森”讲述科研故事,当中美学生共唱一首歌时。

我们才懂:真正的传奇从不会消失,只会变成种子,在更多人心里长出新的希望