原创 翁帆现身葬礼!穿黑色衣服站在首位,眼睛哭肿了,送丈夫最后一程

前言

10月24日,杨振宁遗体告别仪式,现场庄严肃穆,妻子翁帆剪去长发,眼睛红肿,站在家人首位,悲伤溢于言表。

21年前,她嫁给大54岁的杨振宁时,几乎无人看好,从被指“为名图利”到如今被誉为“灵魂伴侣”。

这中间发生了什么?如今杨振宁先生的离去让翁帆该如何自处?

作者-常

103岁科学家逝世,香港特首送花圈,莫言写诗悼念

他走了,103岁。

在一个普通的日子里,掀起了一场不普通的哀悼,10月24日,北京八宝山,告别厅外的气氛凝重得像一块铁。

为杨振宁送行的队伍,从门口一直排到了街角,望不到头,其中有白发苍苍的老者,也有朝气蓬勃的学子,每个人的脸上都写着敬意。

这场面,与其说是一场告别,不如说是一场无声的致敬。

告别厅内,哀乐轻轻飘着,每一声都敲在人心上。

杨振宁的遗照前,摆满了郁郁葱葱的绿植和纯白的鲜花。

他就这样静静地躺着,身上盖着一面鲜艳的五星红旗,像一位战功赫赫的元帅,在等待他最后也是最高的检阅。

这,真的是一场国葬。

在众多的悼念者中,几个名字格外引人注目。

香港特首李家超送来的花篮,摆放在最显眼的位置。

中国第一位诺贝尔文学奖得主莫言,亲手写下了一首短诗:“港岛悲闻坠大星,满天秋雨叶飘零。先生原本仙乡客,归去犹留百世馨!”

落款是“晚生莫言”,这四个字,充满了对长者的无限敬仰。

86岁高龄的钢琴泰斗刘诗昆,也特地从香港赶回,一身笔挺的西装,只为送老友最后一程。

科学界、文学界、艺术界、政界,几乎所有的精英都在用自己的方式,为这位科学巨匠送行。

这是一种跨界认证,更是一种价值加冕。

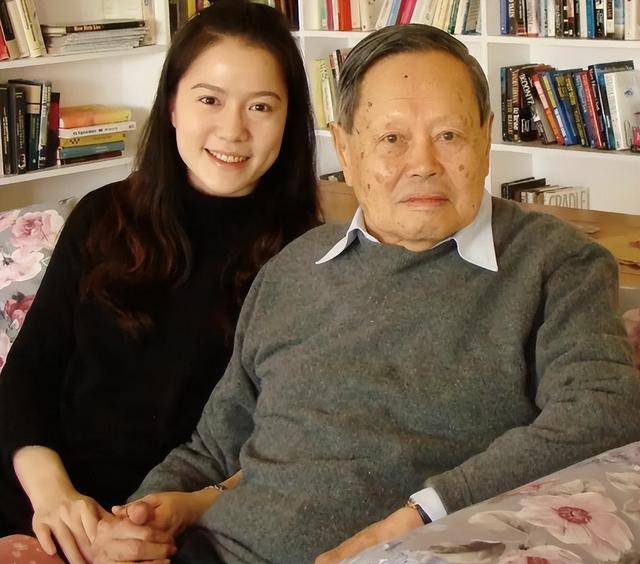

在家人区域的首位,站着的正是翁帆。

她穿着一身黑衣,胸前别着一朵白花,曾经的长发不见了,取而代之的是一头利落的短发。

这短发,像一个决绝的符号,充满了故事感,最让人无法忽视的,是她那双明显红肿的眼睛。

那不是哭了一两次的红肿,而是仿佛熬了无数个夜晚,盛满了整整21年的泪水。

她就这样站着,偶尔轻轻抿一下嘴,像是在努力吞下即将决堤的悲伤。

21年前,82岁的他娶28岁的她,质疑声像潮水一样涌来,持续了整整21年。

如今,她站在首位,用最直观的方式,回应了所有的争议。

杜致礼临终遗言曝光,解开21年最大伦理枷锁

告别厅内的哀乐还在回响,让我们把目光转回到21年前那个同样引起轰动的决定。

2004年,当杨振宁与翁帆的婚讯传来,整个华人世界都为之震动,最大的质疑,并非年龄,而是伦理。

许多人指责翁帆是“第三者”,是在杜致礼去世不久就“上位”的“篡位者”。

这个道德枷锁,是套在这段婚姻上最沉重,也最致命的镣铐。

但是,说来也巧,或者说,是一种命运的安排。

就在所有人都质疑翁帆动机的时候,一个尘封已久的故事被揭开了。

杨振宁的挚友,南开大学教授葛墨林,在回忆录中提到了一个细节,2003年,杜致礼病重,最放心不下的,不是自己的病,而是丈夫杨振宁。

她拉着葛墨林的手,反复念叨着一句话:“我走了,振宁怎么办?他一个人可怎么生活啊!”

这句担忧,像一把钥匙,瞬间打开了所有的伦理死结。

原来,这位伟大的女性,在生命的最后一刻,不是在防备,而是在托付。

她担心自己走后,那个被她照顾了一辈子的“老小孩”,该如何独自面对余生的孤独与琐碎。

更让人唏嘘的是,据葛墨林透露,杜致礼甚至还嘱咐过,希望未来杨振宁能够再找到一位合适的伴侣,这是一位妻子的豁达,更是一位母亲的智慧。

翁帆的出现,并非对杜致礼的背叛,而是对她遗愿的完美回应。

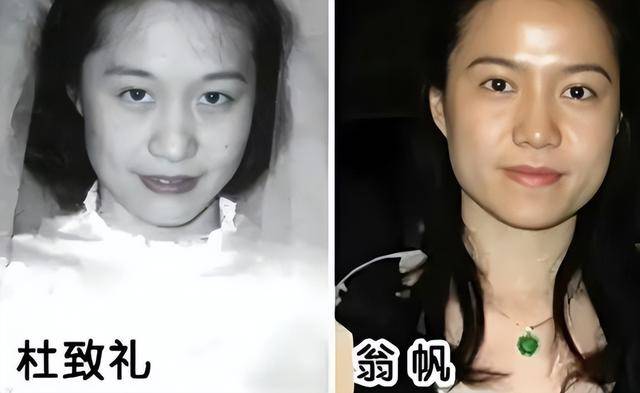

更有意思的是,当人们翻出杜致礼年轻时的照片,会发现一个惊人的巧合——翁帆和当年的她,竟然有几分神似。

这究竟是命运的轮回,还是潜意识的指引?我们不得而知。

杨振宁预言成真,跨界权威集体认证为时代传奇

早在21年前,面对排山倒海的质疑,杨振宁曾自信地预言:“现在大家可能不理解我们的婚姻,但三四十年后,大家会看到这是一段很好的罗曼史!”

21年,对于历史只是一瞬,对于人生却是半辈子。

他用21年的相濡以沫,证明了自己预言的准确性,他做到了,这场婚姻,真的成了他口中那段“很好的罗曼史”。

而认证这个罗曼史的,不仅仅是时间,还有整个时代的精英。

葛墨林,作为杨振宁近半个世纪的挚友,亲眼见证了翁帆的付出,他说,自从有了翁帆,杨振宁整个人开心多了,也更像个“人”了。

翁帆不仅是杨振宁生活上的“拐杖”,更是他精神上的“港湾”。

在外面,翁帆是杨振宁的人形拐杖,走到哪里扶到哪里。

而在精神上,两人更是灵魂契合,他们一起讨论学术,一起环游世界,甚至用全英文交流也毫无障碍。

莫言的悼诗,则从文学的角度,为这段关系赋予了诗意的注解,“先生原本仙乡客,归去犹留百世馨”,这哪里是悼念,分明是在赞美一种超越生死的精神传承。

刘诗昆的到来,则代表了艺术界的共鸣,这位同样因感情生活备受争议的钢琴家,或许比任何人都更能理解杨振宁与翁帆的选择。

这是一种跨越领域的英雄相惜。

科学、文学、艺术、政界,几乎所有的权威声音都在为这段爱情背书。

他们共同构建了一个强大的“权威信源矩阵”,将这段个人情感,彻底升华为一个具有时代意义的传奇。

三重合法性建构,一个社会学范本的诞生

从科学到文学,从艺术到政界,几乎所有的精英都在为这段爱情背书。

这些认证的背后,共同指向了一个深刻的规律。

21年的朝夕相伴,7600多个日夜的磨合与坚守,是平息一切争议的基石。

任何不真实的感情,都无法经受住如此漫长的考验,时间,是最终的法官。

杜致礼“我走了,振宁怎么办”的遗言,以及她对再婚的默许,是解除所有道德枷锁的关键钥匙。

它将潜在的冲突,转化为一种温暖的传承。

来自各界的集体背书,完成了最终的价值加冕。

它将个人情感提升到了时代精神的高度,赋予了其超越世俗的意义。

时间是最终的法官,伦理是关键的钥匙,权威是最后的加冕。

杨振宁与翁帆的故事,无意中成为了这个社会学原理的最佳范本。

它预示着,未来社会评价体系的转变:从年龄、身份向行为、结果的深刻转型。

人们将越来越关注一段关系“活得怎么样”,而不是“看起来怎么样”。

结语

一个人的传奇落幕,一个范本诞生。

时间、伦理、权威,共同铸就了这段从争议到传奇的完美闭环。

这预示着,在个体幸福与世俗评价的漫长博弈中,真诚与坚守,终将成为最有力的答辩词。