44岁谢娜官宣喜讯,简直不敢相信....

大家好,我是天天班长。

开篇炸场:当 “太阳女神” 站在央视的月光下

“刚看到央视秋晚主持人名单时,我反复揉了三次眼睛!”

中秋夜的热搜词条里,# 谢娜央视主持# 后面跟着刺眼的 “爆” 字,评论区一半是 “不敢信”,一半是 “怕翻车”。

四川德阳的玄珠湖畔,她身着水蓝色绣竹纹旗袍立在任鲁豫身旁,高马尾衬得肩背挺拔,开口那句 “欢迎来到三星堆故乡德阳” 的川音,瞬间让庄重的晚会多了烟火气。

打破偏见的最好方式,是在质疑声中站稳脚跟。

The best way to break prejudice is to stand firm amid doubts.

第一幕:被 “疯癫” 标签困住的二十年

1999 年的《快乐大本营》后台,刚加入的谢娜攥着台本发抖。彼时她的 “夸张大笑” 还没成为标志,却因一次即兴接梗被骂 “没规矩”。

往后二十年,她成了观众口中的 “综艺女王”:在游戏里摔进泥潭,为救场跪地接话,用 “哈哈哈” 撑起无数个周末的欢乐。但标签也如影随形 ——“疯癫”“没文化”“离了何炅就不行”。

2020 年《快本》停播那天,她发了条空白微博,评论区的争议声达到顶峰。没人想到,这场低谷竟是转型的序幕。

标签是他人贴的勋章,也是自我突破的枷锁。

Labels are medals from others, and chains to self-breakthrough.

第二幕:三个月特训:把 “综艺咖” 磨成 “央视范”

接到央视秋晚邀请时,谢娜正陪着孩子搭积木。她第一反应是问团队:“是不是搞错了?” 直到确认三遍,才敢偷偷把手机屏保换成 “稳住” 二字。

为了撕掉 “不专业” 的标签,她开启了魔鬼训练:

每天清晨练绕口令,把 “中江挂面” 四个字读到录音师夸 “比播音员标准”;

对着镜子纠正肢体,把综艺里的夸张动作改成 “优雅撩裙摆”;

熬夜研究往届秋晚,把撒贝宁的串词本画满标注。

张杰后来爆料:“她那段时间在家说话都放轻语速,连给孩子讲绘本都像在播新闻。”

正如鲁迅所说:“所谓天才,不过是把别人喝咖啡的时间都用在工作上。”

The so-called genius is nothing but using the time others spend on coffee for work. ——Lu Xun

第三幕:秋晚封神夜:藏在细节里的蜕变

中秋晚会直播镜头对准她时,质疑声渐渐哑了:

主持串场时,她把 “海上生明月” 的重音咬得精准,眼神虽偶瞟提词器,却能稳稳接住任鲁豫的抛梗;

与李斯丹妮合作《川蜀谣》,她流畅切换三张川剧脸谱,即便彩排时脸谱卡住,也能笑着救场:“家乡的惊喜总在不经意间”;

下台时路过观众席,她悄悄给父母递了杯温水,镜头扫过,两位老人的眼眶红得发亮。

最动人的是结尾,她没说华丽台词,只轻声道:“总算没给家乡丢脸。” 台下掌声雷动。

故乡是根,也是底气;成长是藏起锋芒,而非丢掉真心。

Hometown is the root and the strength; growth is hiding sharpness, not losing sincerity.

第四幕:争议未消?这才是真实的专业

晚会结束后,仍有声音挑刺:“微笑太拘谨”“眼神有游离”。但这些 “不完美” 恰恰成了亮点 ——

她没有硬凹 “央视范”,而是把综艺里的共情力带进舞台:看到紧张的嘉宾,会轻声安抚 “跟着月亮的节奏来就好”;介绍非遗时,会插入 “小时候躲文庙背书” 的童年故事。

正如央媒点评:“她证明了主持不是只有一种模板,能疯能稳才是真本事。”

完美是疏离的开始,真实才是共鸣的钥匙。

Perfection is the beginning of alienation; authenticity is the key to resonance.

尾声:从月光到星光,44 岁仍在破圈

秋晚落幕一个月,央视再官宣:谢娜将主持 11 月的鸿蒙星光盛典,搭档撒贝宁解读科技硬核。

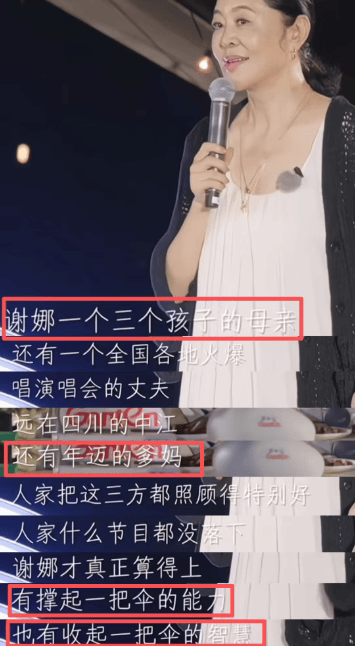

从综艺舞台到中秋月光,再到科技星光,44 岁的她用行动证明:成长从不怕晚,转型从不怕难。那些曾被嘲笑的 “疯癫”,如今都成了她的独特底色;那些流过的汗水,终在新舞台上酿成了光。

人生从不是单选题,所谓上限,不过是待突破的边界。

Life is never a single-choice question; the so-called upper limit is just a boundary to break through.

互动留言

谢娜从 “综艺女王” 到 “央视主持人” 的蜕变,哪个细节最打动你?你曾被贴上过怎样的标签,又是如何打破它的?快来评论区聊聊~