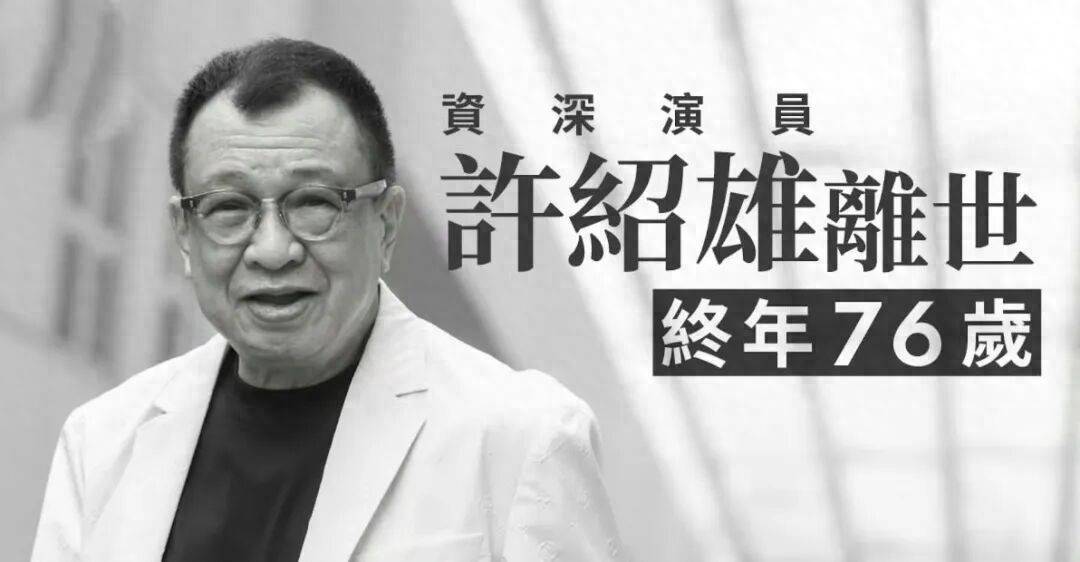

原创 泪奔!TVB金牌绿叶许绍雄离世,世间再无“欢喜哥”

他不是站在最前面的主角,却用几十年的时间,把每一个幕后角色都演到让人记住。

76岁的许绍雄去世的消息传来,整个香港娱乐圈都静了一下。

那天凌晨,他因癌症引发器官衰竭,在家人和朋友的陪伴下安详离世。

他的一生,几乎是港剧的一个缩影。

1948年出生在香港一个大家族,家里做盐业、做玉石生意,太公是清朝的礼部尚书,能在紫禁城里骑马。

家族里还有一位姑姑叫许广平,是鲁迅的夫人。

这样的出身,足够让他不愁前途。

但他没去经商,也没靠关系,而是走进了电视城,去当一个演员。

1972年,他参加了TVB第一期艺员训练班,和周润发、郑少秋是同期。

那是港剧最辉煌的年代,也是竞争最激烈的时期。

别人一出道就想当主角,他却一头扎进各种小角色里。

从警察到老师,从社团大佬到老父亲,他什么都演,不挑戏,不计较出场顺序。

他最常说的一句话是:“我不是明星,我是演员。”

这句话,他不是说给别人听的,是他自己对自己的交代。

港圈鼎盛时期,许绍雄永远在配角名单里。

但那些年,观众只要看见他出场,心里就有底。

他的戏从不抢风头,却总能撑住场。

他演警探有威严,演黑帮老大有分寸,演父亲又温柔克制。

那种分寸感,是岁月磨出来的。

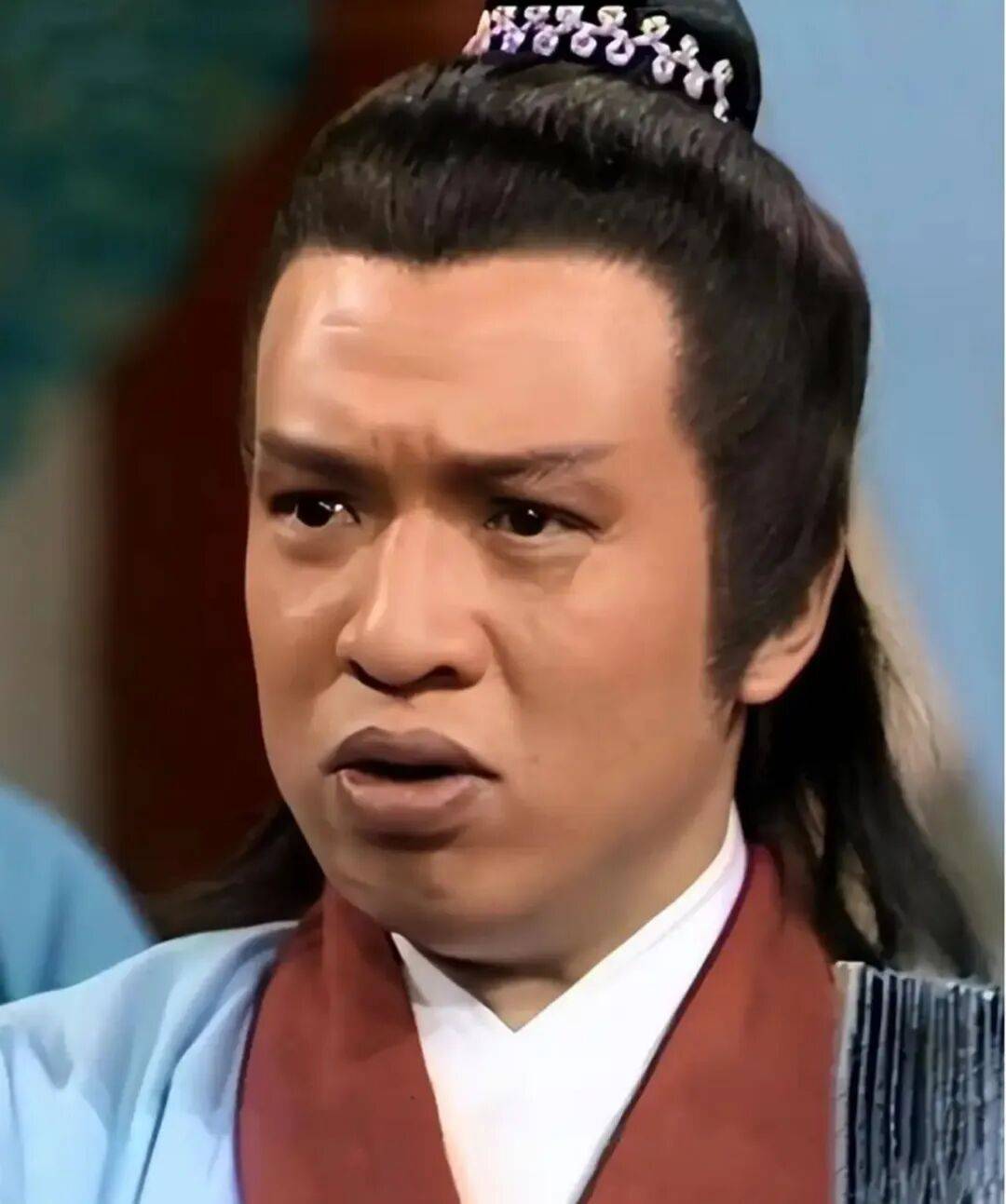

后来《使徒行者》里的“覃欢喜”让他彻底被年轻观众记住。

那种亦正亦邪的气场,一句“我最憎人出卖我”,成了港剧的经典台词。

很多人以为那是他“突然火了”,其实那是他几十年戏路积累到极致的结果。

许绍雄拍戏认真到近乎固执。

拍枪战戏被爆破震伤耳膜,流血也不喊停;夜戏通宵拍,第二天照样准时到场。

导演们说他像块老玉,越打磨越有光。

他自己也说过,演配角没压力,更好玩,“主角负责光鲜,我负责灵魂”。

他的“绿叶”,不是被动的,而是一种主动选择。

他从不在意有没有奖项,从没拿过视帝,但很多主角都说,有他在,整部戏就稳了。

他的人缘,在港圈出了名的好。

黎芷珊、林峰、吴卓羲、郭晋安……提到他,几乎所有人都说“他帮过我”。

佘诗曼更是一直叫他“干爹”。

二十多年前,佘诗曼刚入行,紧张又青涩,第一部戏就跟他搭档。

他教她怎么面对镜头,怎么进入角色,还在片场帮她挡责骂。

从那以后,两人就像父女一样。

几个月前,她过生日,他还亲自出席,笑着让她喂他吃蛋糕。

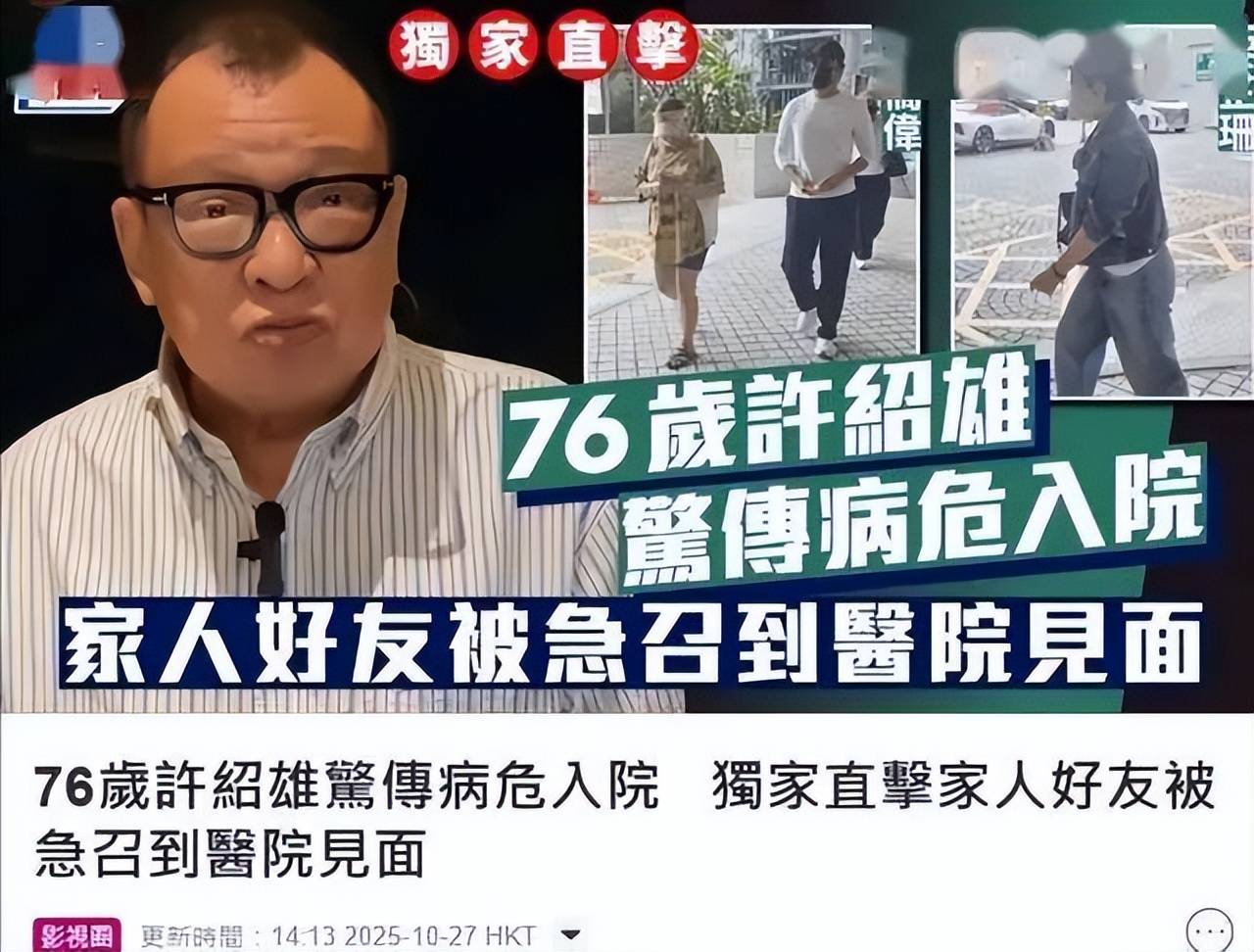

那时候谁都没想到,几个月后,他会病危入院。

当他出事的消息传出,佘诗曼立刻改行程从北京飞回香港。

医院门口,她一言不发,眼圈通红。那天,有太多熟悉的面孔赶到医院:苗侨伟、戚美珍、林志华、文伟鸿……一个“配角”,让半个娱乐圈都动容。

一个人能让全行业的人自发去送别,靠的不是地位,是人品。

年轻时的许绍雄,也有张扬的一面。

他是TVB第一个开奔驰上班的艺人,人送外号“Benz雄”。

那年代,能开奔驰是一种身份象征,但他并不拿这个炫耀。

别人开跑车兜风,他用车接送同事。

别人嫌配角薪水低,他说:“能拍戏就好。”

他常说自己不信命,也不怕死。

去年在一次访谈里他说:“百年后大家都归于尘土,无你也无我。能吃、能走、能演,就是福。”

他说话很轻,但那句“能演就是福”,很多演员听了都红了眼。

他没拿过大奖,但他赢得了同行所有的尊重。

因为在一个追逐名利的圈子里,他几十年如一日,做一个“稳定的存在”。

那些年,港剧变了又变,观众口味也变了,但他始终在。

他演了半个世纪,几乎见证了港剧的起落。

从《天若有情》到《使徒行者》,从老警探到黑帮老大,角色在变,但他演戏的心从没变。

他在用每一个角色告诉观众:不是主角也能发光。

他走的那天凌晨两点多,家人和朋友都在旁边。

有人说,这个世界少了一个“欢喜哥”,也少了一个老派港剧的象征。

可更准确的说法是,他带着那份港剧的温度走了。

那种温度,是认真拍戏、尊重职业、珍惜同伴。

许绍雄这一生,不靠背景,不靠炒作。

他出身名门,却把一辈子活成了一个实打实的演员。

他把“绿叶”这两个字,演成了一种荣耀。

“有时候,站在最前面的不一定是主角,但一直撑着舞台的那个人,也许更值得被记住。”