《狂野时代》市场遇冷,不该易烊千玺背锅,顶流也难救内容乏味

高概念文艺流电影《狂野时代》在市场引起的两极争议,几乎就是现在文艺电影困境的整体缩影。

对《狂野时代》的电影感官,两方的观点都非常的明确。

支持《狂野时代》的影迷,对导演、主演、故事进行高度解读和力挺;反对阵营的观点也不复杂,多数表示故事晦涩自己看不懂,很是浪费时间。

虽然双方在市场表达时,分别用了“导演毕赣的野心” “主演易烊千玺的演技”以及“《狂野时代》退票率” “中途离场” 这样具有煽动性的词条进行吸流,但事实上无论怎么说,《狂野时代》当下矛盾现状,就是整个文艺电影面临的整体困境。

首先我要表达一下自己对《狂野时代》电影的感受,这是一部导演毕赣自己做的“私人梦”,它带有浓烈的风格气息和表达欲,故事在“脑洞”方面有新意,但它丢失了电影领域最重要的东西,就是基本的核心内容故事。

我不知道从何时起,电影市场开始鼓吹什么“纯感知”、“高概念”电影,对于晦涩、破碎的电影作品进行“强解读”,并且解读电影的那些人通常还有一种沾沾自喜和高人一等感觉,觉得普通观影者是“无欣赏能力”“门槛之外”的一批人。

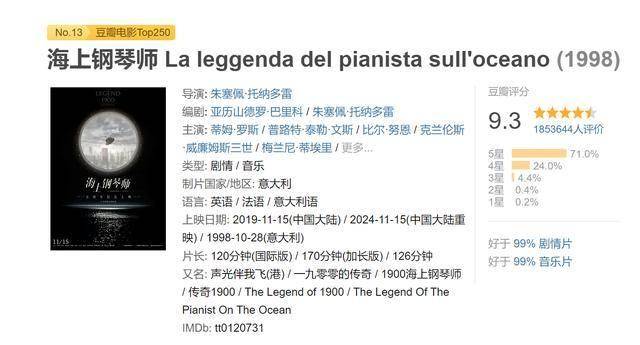

可是但凡大家肯回头看一看,那些在电影史中占有一席之地的高分经典电影,不管是展现希望自由、人性坚韧的《肖申克的救赎》;描述名角命运沧桑的《霸王别姬》;探讨孤独与自由哲学的《海上钢琴师》;和塑造治愈之美的《小森林》,都在不同的文艺作品赛道,以文艺的手法说大家能集体感受到的瞬间和故事。

这样的电影在故事、人物、内核传递方面下功夫,没有哪一部作品是刻意拍成一部让普通观众无法理解的作品,哪怕像《海上钢琴师》那样以哲学孤独为命题的电影,导演也是往平淡和真实生活方面用力。

这样的电影看过后,你有一种心中涌起万千却无从下笔的感受,电影在引导一段故事、一个命题、或一个瞬间,所有的东西都在“往下沉”, 即便观演者领悟有高有低,都不影响看这部作品的愉悦度。

可当下内地很多文艺流作品很喜欢往晦涩、伪高深方面发展,就拿毕赣导演来说,他的作品特点很明显,喜欢非线性叙事,用隐喻、象征堆叠作品、尽管他的镜头语言非常唯美有诗意,可是在故事表达方面一直是一个缺憾。

就说2018年的 《地球最后的夜晚》,毕赣自己觉得吃一个苹果需要一段长镜头,可大众不接受,一度被批得很惨,这不是好坏的手法评价,纯粹是一个大众接受度的问题。

再说《狂野时代》,160分钟的电影,其实在我的观影体验来说不算长,但是我看得很是艰难,有种忍耐了半天的憋屈感。

我承认这部电影当中有的场景和表现手法是我喜欢的,但是不足以让我支撑这160分钟。

如果说《狂野时代》中的内容真的是导演自己想要表达的东西,非常私人化,那我的建议是不要迎合市场,不要试图别人能够理解你,这样才能做得纯粹,它需要一种风骨作支撑。

可这里又有一个非常现实的悖论。

那就是这种电影很可能需要高昂的投资,回报率明显很低,再加上大环境艰难,很少有投资商愿意去投这样一个板块。

那么就出现了文艺导演与流量明星相互扶持,去博市场份额的文艺电影现状,也就是当下《狂野时代》所表现出的市场方式。

其实我觉得这是文艺电影的颓败,我们看一下曾经的高分文艺电影,很多主演都是“最优解”,而《狂野时代》当中所选的主演易烊千玺,虽有高流量、高热度,可他并不是无可替代的主演人选。

这其中的“企图”非常明显,导演想将“小众电影”做成大众渠道,可这本身就背离他作品的内核精神,再加上整个电影前期,基本上都将压力给到易烊千玺身上,当整个电影市场表现不如意时,反噬就形成了。

比如说最近两天热议的《狂野时代》电影退票率问题,矛头直指易烊千玺“失去扛票房的能力”,又是什么“撕下流量明星遮羞布”?

我感觉非常地扯,但凡有脑子的都知道《狂野时代》市场不如意,是整个电影故事线以及定位的原因,但是“锅”全让易烊千玺去背了。

虽然我自己也强调《狂野时代》这部电影中的易烊千玺不是无可替代性,可他不是主要原因,就像易烊千玺和舒淇等人在采访中说的那样,“有时候自己都不知道要演什么,只根据情景现场发挥”。

不是谁都是王家卫啊!毕赣导演你就6、7分的能力,就不要为难演员了吧。

最后要说,文艺电影“既要又要”的路子行不通,《狂野时代》最大的问题是内容,内容不纯,怎么操作也枉然。